ペリュー艦長の父エドワード・ペリューは、マドラスに司令部を置く大英帝国海軍インド艦隊の司令長官である。だが彼は、毛並みの良さで順当に階段を上がったのでは無い。無一文の水兵から成り上がった、稀有の提督であった。自伝作家Stephen Taylorスティーブン・タイラーの手になる父エドワード・ペリューの自伝”Commander ”から、彼を簡潔に活写する一文を引用しよう。

『ペリューは、帆船時代のもっとも偉大なフリゲート艦の艦長であり、比類のない水兵であり、獰猛な戦士でありながら騎士の気高さを持ち、大向こう受けする行動の才能に恵まれた人物である。その人生の後半においては、艦隊を指揮して奴隷にされたヨーロッパ人を救い出すためにBarbary(アフリカ北部)で血生臭くも聖なる作戦を戦った。しかし、ペリューは皮相な海軍史では、触れられることのない存在である』(”Commander ”by Stephen Taylor)

彼の肖像画を見てほしい。隆々と聳え立つ鼻梁、自分の意思を貫き通し敵には容赦ない鷲のように鋭い眼光、きらびやかな軍服の下には分厚い胸板。それらは見掛け倒しではなく、北大西洋での真冬の厳しい航海や、フランス軍艦との数々の熾烈な海戦を生き抜いた度量と経験に裏打ちされた自信と精気がみなぎっているのである。

日本人には(日本人だけでなく世界のどの国の人でも)、英国海軍の英雄といえば真っ先に思い浮かべるのはネルソン提督である。トラファルガー海戦でナポレオンの海軍を完膚なきまでに撃破しながらフランス狙撃兵の銃弾に倒れた悲劇の英雄である。だが実は当時圧倒的に海の英雄として賛美されていたのはエドワード・ペリューであった。しかし二人の出自は正反対である。エドワード・ペリューが文無しの一水兵として英国軍艦に乗り組んだ3週間後に、1歳年下のネルソンはmidshipman(士官候補生)として英国軍艦Noreに乗り組んだ。水兵とmidshipmanでは艦上の身分は天と地ほど違う。かたや士官に連なる階級であり、一水兵はただの員数合わせでしかない。この2年後ネルソンは早くも士官に昇進する。海軍ではコネと金がすべてである。名家の子息はコネを存分に生かしてmidishipmanとして乗艦する。ネルソンは教区牧師の子だったが叔父が戦列艦の艦長であったからその伝手でエリートの仲間入りをした。エドワード・ペリューが闘志満々のファイタータイプであるのに比べて、ネルソンは線の細い貴公子タイプに見える。だが二人とも猛将であることには引けを取らない。ネルソンは36歳の時に右目を、38歳の時に右腕を、いずれも戦闘で失っている。トラファルガー海戦時には隻眼隻腕の提督だったのだ。銃撃された後、介抱されながら呟いた最後の言葉は「わが軍は勝ったのか?」だった。猛将にふさわしいいまわの言葉である。一方のエドワード・ペリューも歴戦のつわものだが、弾雨の中でかすり傷一つ追わなかった。彼のフリゲート艦艦長時代の海戦の中には敵艦と「ピストルの弾が届く距離で並走しながら数時間にわたって戦闘を続けた」(”Commander”)と言う凄まじいものもあったのだ。敵弾が降り注ぐ中で艦橋に立って指揮をしながらかすり傷一つ負わない不死身の指揮官は兵員にとって伝説となる。「彼の艦にいれば負けない」、「運を持った艦長」、としてあがめられることになる。ネルソンは英国の命運がかかる海戦で圧倒的な勝利を目指して艦隊決戦を指揮したが、勝利を見届けないまま敵弾に倒れた。その悲劇性で一夜にして英国史に燦然と輝く英雄としての地位を獲得した。それ以降はネルソン一人が英国海軍の栄光を担う神として君臨した。

この辺りの事情は日本海海戦を勝利に導いた東郷平八郎に通じるものがある。”Commander“の著者Stephen Taylorは言う。「ネルソンが神の地位を占めたために、彼と同じ勇気、勲功、能力を持ったすべての指揮官の影が薄くなってしまった」と。

そしてその代表例がエドワード・ペリューである。トラファルガー海戦までは、海の英雄として尊敬と人気を一身に集めていたのはエドワード・ペリューであった。彼を讃える歌は当時の流行歌(註1)となり、現代にいたっても海洋小説作家セシル・スコット・フォレスターの『ホーンブロワー』シリーズは彼をモデルとしているし、それを原作に英米で『ホーンブロワー海の勇者シリーズ』としてテレビ番組が制作されている。

1757年4月19日、エドワード・ペリューは郵便船の船長サミュエル・ペリューの二人目の子としてDover(ロンドンの東南東125㎞、ドーバー海峡北端の港町)で生まれた。(註2)男女の双子で、エドワードは次男である。当時の郵便船の船長は生活に不自由はなかった。エドワード・ペリューは双子ながら頑健に育ったがサミュエルの死で家族の生活は脅かされ、母親はエドワードが8歳の時に両親が住む生まれ故郷であるコーンウオールの西端の港町Penzanceに移る。コーンウオールはブリテン島の左下にしっぽのように大西洋に突き出した半島(ドーバー海峡西端)で、強い訛りと郷土愛の深さが際立つ独特の気風と、遥か500㎞離れたロンドンに住む国王への忠誠が厚いことで知られるが、さらにその西端の町がPenzanceである。現在では優雅な別荘地となっている。

エドワード・ペリューの母Constantiaコンスタンティアは子供たちへの愛情が薄い母親であった。老親の家に寄宿したコンスタンティアは二階の寝室のベッドで老親と寝て、子供たちは一階の暖炉の周りにエドワード・ペリュー等6人が寝る日々で、子供たちには母親たちから見捨てられた思いだった。さらにまだ若い(軽率ともいうべきか)コンスタンティアは両親の遺産が目当ての稼ぎの少ない庭師Samuel Woodisと再婚する。連れ子に何の愛情も感じない男との再婚のため母は子供たちを置いて男のもとへ行く。

10歳にして母から二度も捨てられたという思いは、『エドワード・ペリューを喧嘩っ早い少年に育て、長じてからは世間の規範など目もくれない家族への忠誠心(つまり、身びいき=筆者)が露になった』とStephen Taylorは評している。この身びいきこそエドワード・ペリューの人生の至る所で彼を彩る最も顕著な特徴であり、それを一身に受けたのがこの長い物語の主役の一人であるフェートン号艦長フリートウッド・ペリューである。

その冬(1770年)のクリスマス、彼は32門砲のフリゲート艦Junoに乗り組み、英国海軍の一員となった。ただし雇用契約はAdmiralty海軍省ではなく、艦長である。前にも触れたが艦の乗組員を採用するのは艦長の責任であり、権限である。故郷で採用活動をしていたJunoの艦長John Stottの目に止まり採用したのだ。Seaman(水兵)、それも無経験のlandsman(新米水兵。陸(おか)野郎の軽い侮蔑的語感が漂う)だ。しかもエドワードは13歳の年齢を16歳と偽っていた。それだけ体格が良かったのだろう。この時エドワードは無一文であった。当時、船乗り、中でも軍艦の水兵は最も過酷な職業だった。寝ぐらは大砲の間に吊るされた40センチ幅の狭いハンモックで自由な時間は全くなく、朝から夜までというより文字通り24時間(もちろん当直非直のシフトはあるが)こき使われ、軍紀違反を犯したり艦長の逆鱗に触れれば鞭打ちの刑もある。しかも命がけの戦闘に身を晒さなければならない。殆どの庶民が貧困のなかにあった18世紀初頭においても、水兵の志願者は少なかった。従って軍艦は定数不足なことが多く、艦長はPress Gangという強制徴募隊を編成して港町に送り出し、浮浪者等を棍棒で脅して艦へ拉致するということが行われた。

そういう水兵にエドワードは応募したのだ。Stephen Taylorによれば『ただ飯とただ酒と(外科医が乗り組んでいるため)多少の治療があるというインセンティブの他に、冒険というロマン、(敵船を拿捕した場合の)賞金の分け前、そして(命がけの軍艦の中に醸成される戦友という)仲間意識』が過酷な職場を選ばせたという。父親も船乗りだったエドワードにはさらにCornwall育ち特有の海への親しみがあった。海へ乗り出していった男たちの勇敢な噂話や法螺話、見知らぬ土地の風俗、賞金にあづかった水兵たちの蕩尽を見て暮らしてきたのだ。Stott艦長の乗組員徴募はまさに運命的な出会いであったはずだ。

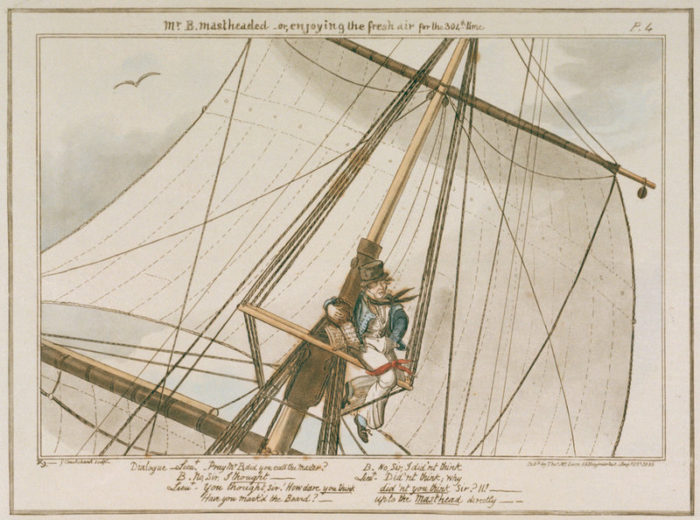

艦上の世界でエドワードはその適正を存分に発揮する。腕っぷしが強く、水泳も含め運動神経が抜群な彼は、巨躯にもかかわらず猿のようにスルスルとマストを上り下りする水兵として頭角を現す。仲間は彼をsquirrelリスのようだった、と言い残している。帆船には3本のマストからロープとネットが張り巡らされているがそこを彼は自由自在に駆け巡った。エドワードは艦長Stottとともにアルゼンチンのフォークランド諸島への遠征や地中海での任務に就くがスピード出世は目覚ましく、16歳でAble Seaman(上級水兵)、すぐにmaster’s mate(旧海軍なら古参下士官の曹長クラスか)、18歳で早くも士官候補生たるmidshipmanに取り立てられる。極めて異例のスピード昇進が彼の適性抜群と能力の高さを物語る。

だが意外なことにマルセイユでエドワードは艦から放逐される。艦長の情婦を彼の親友の水兵がからかったことでStott艦長の怒りを買い、エドワードが親友を擁護したせいで放逐されたのだ。この辺りも仲間を決して見捨てないエドワードの気質(侠気=おとこぎ)が表れている。しかし艦上に艦長の情婦が暮らしている、というのは我々日本人にはちょっと想像がつかないことだが、初めから正規軍として生まれた帝国海軍と違いRoyal Navyは私椋船(ほぼ海賊と同義語)から自然発展したきた経緯がある。乗り組員を艦長が雇うことや、私的召使(Servant)を乗船させることが士官級にとっては当たり前の時代であったのだ。それにしても女っ気のない艦上に情婦がいる光景は、エドワード等でなくてもからかいたくなるだろう。

商船で故郷に帰ったエドワードはやがて本物の運を掴む。もっとも有能で絵に描いたように颯爽としていた当時のスター艦長の一人であるポウノル艦長(Captain Philemon Pownoll)に雇われたのだ。上級水兵Able Seamanからの再出発ではあったがすぐに頭角を現しただろう。時はまさにアメリカ独立戦争の真っただ中である。ポウノルの指揮するフリゲート艦BlondeはBurgoyne将軍の遠征軍をカナダへ輸送する艦隊の一隻となった。この時のエピソードが凄い。バーゴイン将軍等が乗船するとき、エドワードは一番高いマストの帆桁で命綱も無しに逆立ちをするという離れ業を演じて見せたのだ。バーゴイン将軍をはじめとした陸兵たちは胆を潰したという。艦上30ⅿ近い帆桁は目も眩むほどの高さである。しかも例え停泊中でも風や波で常に艦は揺れているし、その動きは高い帆桁では何倍にも増幅される。日本では江戸時代の火消しの梯子上での曲芸があるが、あれを数倍高くしてしかも大きく揺らしていると思えば、凄さが分かる。呆然と見上げる陸兵を尻目に仲間の水兵たちはヤンヤの喝さいを送ったに違いない。

バーゴイン遠征軍の目的は、カナダからアメリカの勢力を駆逐し、北からハドソン川を下って、ニューヨーク近辺のクリントン将軍の英軍に合流し、北東部(マサチューセッツなど)と南部との分断をすることだった。Blondeを含む艦隊はセントローレンス湾からカナダへ深く入り込み遠征軍を進発させたが、途上に長さ南北に200㎞、東西の幅20㎞シャンプレーン湖がある。現在のバーモント州北部にある。

ここからハドソン川を下れば約400㎞でニューヨークマンハッタン島に辿り着ける。モントリオール近くで英艦隊は総計700名の水兵や海兵が周囲の森から木を伐りだしてボートや艀を組み立て、湖を渡る30隻からなる小船隊を急造した。陸兵や砲、弾薬食料などを載せて南下するためである。またセントローレンス川で180トンの軍艦1隻と2隻のスクーナーは分解され、難所を超え、再びモントリオールの南で組み立てるということまで行われた。これらの作業にBlondeからはエドワード・ペリューを長として15名が選抜されて作業に加わった。極めて過酷な重労働が連日続いたが、すぐにエドワ-ドは作業を指揮する士官シャンクにその能力を認められ、その右腕となる。難所を越えて再び組み立てられた2隻のスクーナーのうち1隻の指揮官Dacresだがシャンプレーン湖一帯はベネディクト・アーノルドが指揮するアメリカ軍の支配下にあったため、英軍の小船隊は激しい攻撃を受ける。

これはエドワードにとって初めての実戦経験だったが指揮官Dacresが戦死し、エドワードは初戦でありながらスクーナーの指揮を執ることになった。激戦の中で殆どの乗組員が死傷する中、エドワードは炎上する船上で戦闘を続け、弾雨の中でスクーナーを操って危機を脱出する。この獅子奮迅の活躍は英軍全体が見守る中だったので、その功績は英本土のサンドウイッチ海軍長官にまで報告されることになる。ここに不死身のエドワード・ペリューの名声と伝説が確立されることとなった。ちなみにこの湖上での海戦はヨチヨチ歩きの米海軍の初戦でもあった。この後エドワード等はバーゴイン遠征軍に加わり、有名なサラトガの戦いに参加するが全軍が降伏する羽目になる。エドワード・ペリューの帆桁上の逆立ちに度肝を抜かれたバーゴイン将軍は失意の晩年を送った。

英国へ戻ったエドワ-ドは1778年1月、晴れて士官Lieutenantに昇進した。後ろ盾もコネも財力もない中でわずか20歳での士官任官は輝かしい昇進であった。2年後、尊敬するポウノル艦長がフランスの私椋船を捕獲する戦闘で戦死し、エドワードが指揮を引き継いで勝利したことから再びサンドウイッチ海軍長官から感状を受け、小型艦の艦長となる。ちなみに故ポウノルを偲んで、エドワード・ペリューは最初の子にポウノルという名前を付けた。艦長となったエドワ-ドは次々にフランスのprivateer私掠船(私略船とも言う)を捕獲し、さらに頭角を現す。

ここで私掠船と、このころの海軍について説明しよう。元来、正式の海軍は存在せず、海賊に備えて商船が武装することが始まりだった。そのためオランダ東インド会社もイギリス東インド会社も武装船隊を有していた。キャプテン・ドレイクをご存じだろうか?彼は海賊上がりと言われているが、ロイヤルネイビー(英海軍)の父とも言われるように、海賊が国家(イギリスなら王室と国家)のために一体となって働き始めて海軍なるものが出来上がっていったと言えよう。そういう意味では英国の憲法もそうであって、歴史的に積み上げられた法典全体を憲法とみなす不文法である。ここらあたりの事情が憲法にしろ海軍にしろ、英国と日本はきわめて対照的である。明治維新の新政府によって憲法も海軍もシステムとして完パケ(完全パッケージ)で作られた。そのため日本海軍は戦闘戦術の専門技術集団であったが、ロイヤルネイビーは「戦闘+経済的利得」という面を持つ。わかりやすく言えば海上の戦闘で奪った財宝は、一定の割合を国庫に入れれば後は艦長以下で山分けという仕組みなのだ。その際まず艦長が半分を取り、士官が取り、パーサー(主計長)ボースン(甲板長)が取り、残額を水兵が分配する、という仕組みである。一度いい獲物を捕獲すると下級士官でも当時の高級不動産を買ったりした記録が残っているし、水兵たちは母港に戻ると1週間ほどは女と酒で豪遊散財できたのだ。当然、艦長の分け前は半端ではない。高級不動産どころか、大邸宅と広大な領地(!)を占有するほどの富を手にできる。今でいうなら一番稼ぎのいいメジャーリーグのスター野球選手のようなものだ。そして私掠船を捕獲する機会が多かったのが快速のフリゲート艦だったから、当時の社会ではフリゲート艦の艦長は一獲千金の夢を掴むのに一番近い職業だった。誤解しないでいただきたいが、これは公私混同ではない。国家から認められたシステムなのだ。スティルバーグ監督の『アミスタッド』という映画は、アフリカからスペインの奴隷運搬船に船積みされた黒人たちが反乱を起こして船を奪い自由を求めてアメリカで裁判を受けるという実話を映画化したものだが、その中で反乱船をアメリカへ連行した米海軍の艦長が黒人たちは自分の獲得財産であるからと賠償を裁判所に求めるというくだりがある。かほど当時の海軍軍人たちは捕獲財への権利意識が強かった。

ここで一考察。何度も言うが、日本海軍はシステムの完全輸入から生まれた。純粋軍事組織であるから「醜の御楯」「御国の護り」としての武人であることのみが強調され、政治経済との関与は一切無視された。そのうえ、東郷平八郎の奇跡的な日本海海戦の勝利により、経済戦争という視点は戦略から抜け落ち、ただただ艦隊決戦のみを志向することとなった。その面ではヨーロッパは違う。第1次大戦第2次大戦のドイツUボートの戦果は、「敵商船何トン撃沈」が勲功の指標となったが、日本海軍は貴重な魚雷や砲弾を米輸送船団に向けることをしなかった。長大な太平洋を莫大な軍需物資を運ぶ輸送船団は警戒をすることもなく悠々と渡洋出来たのだ。ニミッツら米海軍は輸送船団が攻撃されるのを最も警戒したが拍子抜けだった。日本海軍がなぜ輸送路を分断しなかったのか、最大の戦略ミスだとニミッツは指摘している。

私利を得ようとすれば、経済の動きを理解することになる。私掠船捕獲の動機から物の流れ資本の流れが見えてくるのだ。悲劇は日本海軍はこれを経験しなかったことにある。

話をエドワード・ペリューに戻そう。敢闘精神に満ち、しかも帆船の操船技量も抜群なエドワード・ペリューは次々に戦果を挙げていき、時代のヒーローとなってゆく。このころのエピソードを一つ披露しよう。敵船捕獲任務に、2隻でペアを組むことがある。このような時は予め分け前について艦長同士で決めて出発する。例えば2隻が同等の働きをした場合は1/2ずつ、1隻の役割が主でもう1隻が脇役だった場合は2/3と1/3、という具合である。ある時、2隻で任務に向かった際にフランスの私掠船を発見したが、エドワード・ペリューの僚艦は風向きの具合が悪くてはるか離れたままで追いつくことができず、エドワード・ペリューのフリゲート艦が単独で捕獲したことがあった。僚艦の艦長は出発前の取り決め通りに分け前を求めたが、エドワード・ペリューは僚艦の貢献が一切なかったとして冷酷に拒否した。このような例はいくつもあり、自分の富に関わる彼の峻嶮さは有名で、Stephen Taylorは「(貧困にあえいだ)少年時代の心の傷が、敵フリゲート艦に対する敵愾心の激しさと同じように富への貪欲さとして現れた」と評している。

一方でエドワード・ペリューは体を張って任務を執行する生粋の海軍軍人でもあった。イギリスの抵抗に業を煮やしたナポレオンはイギリス上陸を企図したがうまくいかず、アイルランドに上陸してイギリスへ遠征することを企図した(イギリス上陸は、20世紀になってヒットラーも企図したが成功せず、史上誰も果たしたことのない夢に終わっている)。このためフランス艦隊の基地であるブレスト軍港を封鎖する作戦が行われたが、エドワード・ペリューがフリゲート艦の艦長として封鎖任務に就いたのは真冬だった。既に40歳、老練で数多い勲功で知られた彼だったが、300人の乗組員の中でマストに上る速さは未だに誰にも負けなかった。大西洋の寒さ厳しい風が吹き荒れる中、エドワード・ペリューはフランス艦隊のわずかな動きも見逃さないよう自ら一番高いマストの頂点に陣取り、偵察を続けたこともある。私掠船捕獲の機会も無い、縁の下の力持ちのような任務だが、彼は一切手抜きをしなかった。

エドワード・ペリューは海上戦闘でも新機軸を生み出した。従来のブロードサイドBroadside(敵艦と近距離で並走しながら全砲門で撃ち合う、帆船時代の最も激しい戦闘方式)では敵艦のマストを狙い、マストを撃ち倒して航行不能にする戦法だったが、エドワード・ペリューは大砲にブドウ弾(釘や鉄屑を込めたもの。のちの榴弾)を込めて敵艦の兵員を薙ぎ倒す手法を開発して戦果を拡大したのだ。それまではマスケット銃で敵艦幹部を狙撃する(ネルソン提督はその的となった)ことは行われていたが、エドワード・ペリューは戦闘の効率に革新をもたらした。戦闘の残忍さは増えただろうが、一方で降伏した敵艦の艦長を丁重に扱い母港で友としてもてなした騎士道精神も彼の名声を高めている。

1804年、エドワード・ペリューは47歳にして海軍少将Rear Admiralに昇進した。

水兵からの叩き上げとしては異例の大出世である。因みに毛並みの良いネルソンは早くも1797年に38歳で少将に昇進している。ネルソンも数々の海戦で奮戦し、片目片腕を負傷で失っているが、エドワード・ペリューが勲功で劣っているわけではない。ただの水兵でキャリアを始めるか、それともネルソンのように士官候補生midshipmanで始めるかで、少将昇進に8年もの差(ペリューはネルソンより1歳年上)が出るのである。この頃のエドワード・ペリューは肥満が始まっている。昇進とともに彼はインド艦隊の司令長官に任命された。インド東海岸のマドラス、この熱暑の地での勤務は彼にとって辛かったようだ。

エドワード・ペリューは愛妻家であった。また筆まめでもあった。イギリスに残る妻宛に熱心に手紙を送り続けたし、友人への書簡も無数に上る。彼に限らず、18世紀から19世紀の人々は実に筆まめであった。子宝にも恵まれた。妻スザンナとの間に4人の息子と二人の娘が生まれた。彼の家族愛を次章で見てみよう。

(この章のエドワード・ペリューのエピソードはStephen Taylorの“Commander-The Life and Exploits of Britain’s Greatest Frigate Captain”に拠っています)