1808年7月9日快晴、インド東岸のマドラス港(現在はチェンマイ)で英海軍のミネルヴァ級フリゲート艦が長期航海の準備に勤しんでいた。この当時のマドラスには埠頭はない。マドラスの街がベンガル湾に面する海岸は砂浜である。当時はこのような砂浜を深く掘り下げて埠頭を作る浚渫技術も重機もなかったから、ビーチから数百メートルの沖合で錨を打って停泊する。その停泊点一帯をマドラスロードと呼んでいる。そこに停泊している船舶からは、マドラスを象徴する城砦フォート・セントジョージが見える。ヒトデの形状をした、当時ヨーロッパで流行したペンタゴン型(五角形)の要塞である。守備隊側からすると、攻め手の軍勢が死角なしに全て射程に入ることから主流となって、この頃バタヴィア(ジャカルタ)駐在のオランダ軍もジャカルタ郊外にこの要塞を築いている。ちなみに新撰組副長の土方歳三が籠った函館の五稜郭も同じ造りである。

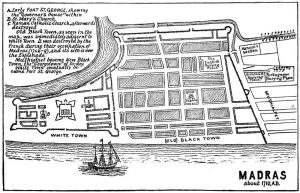

かつてエリザベス女王からインド貿易を独占する勅許を得たイギリス東インド会社は1639年にこの地の領主からマドラスの土地を買収した後、1644年、イギリスの守護聖人セントジョージの日にこの要塞を完成させた。初期にはこの要塞の中にホワイトタウンが、城壁の外にブラックタウンがあり、イギリス人達はこのホワイトタウンに居住していたが、今や数万人を遥かに超える大都市に成長して、セントジョージ要塞を取り囲み市街が発展している。城砦の左手に見えるマウンテンロードの丘には、大英帝国海軍インド派遣艦隊の司令長官の公邸があり、長官たる提督は出港準備の艦を望見しているかもしれない。英海軍屈指の武功を誇るこの提督にとって、この艦の出航については格別の思い入れがあるからだ。あるいはこの時、この艦の艦長を親しく招いて、任務についての入念な指示を行っていた可能性もある。

航海日誌によると、7月9日は出帆準備に忙しい様子がよく見て取れる。艦には250名が乗り組んでいるが少数の高級将校の他は全員が忙しく立ち働いていたろう。コーキン工Caulkersが作業に従事しているが、彼等は水漏れ修理工と言ってよい職務で、マイハダ(oakum 樹木の皮を砕いて繊維状にしたもの)を船体の隙間に詰めてピッチ(タール)を流し込んでいるのだろう。当時の帆船にとって、いつも厄介なのが水漏れだった。長い航海を控えて、入念な作業だったに違いない。 製帆手Sail Makersは前部マスト上部のTopgallantトゲラン帆の補助帆補修作業に余念無く、船大工Carpentersも忙しく立ち働いている横では、索が荷揚げされて掌帆長の倉庫に収納されている。索の直径は16.5インチ、40センチ強。こんな太い索は何に使うのだろうか。SPAN(海事用語では、ロープを結び合わせるための索かチェーン、とある)と、石炭は船大工の倉庫に収納される。石炭はもっぱら司厨長が使うものと想像されるが、それでも船大工の倉庫に収納ということは、司厨長は食料の保管が主責任だからだろう、と推定される。274ポンド(125キロ)の精牛肉に水三十トンの補給も実施された。セントジョージ要塞前の砂浜から多くの運搬船が様々な物資を艦へ運ぶのだが、マドラスの海岸は内海ではなく、ベンガル湾そのものである。この日は軽風(風速3mから5m)で暑さしのぎにはちょうどいい風であったろうが、当時の絵画でもわかるようにひっきりなしに押し寄せる波の中で1トンもある水樽を浜でどうやって運搬船に積んだのか。時には波に翻弄されて流されたこともあったろう。大変な重労働だったろうと思われる。

英国から早くて4ヶ月、時には8ヶ月に渡る退屈な航海の日々、あるいはハリケーンの荒々しいもてなしに耐えてようやくマドラスの沖合いに到着した乗船客が目にするのは、

”入江も湾も無い平らな浜で、ココナツの連なる奥になにか魅惑が潜んでいるとは思え”しかも”次に待ち受けているのは、不快で危険な、髪の毛が逆立つほどの思いがする(マスーラmasoolah)船に乗る”(Stephen Taylor”Storm and Conquest”)

という洗礼を受けて浜に上陸することだった。マスーラとは椰子の木で作られた、10人ほどの漕手が操る船で波の荒い日には浜辺で横倒しになることもあるのが当時の絵画から読み取れる。巨大な水樽や家禽の積み込みはまして危険な作業だったろう。

無事マスーラなどの運搬船に積んだらマドラスロードのフリゲート艦に横付けし、5mを超える高さの甲板へ吊り上げる。吊り上げは3本目のマスト(ミズンマスト)下部に括りつけられたリフトの上げ下げで行うが、当然人力で水夫の力作業だ。水樽のリフト作業は危険も伴うのでボウスン(水夫長 船上の諸作業の責任者)の指示がひっきりなしに響き渡っていたろう。甲板上に届いた水樽は今度は暗い船底まで吊り下げ、艦の安定を保つバラストの役割を果たすことになる。もちろん100以上もの水樽は前後左右の釣り合いを保つために配置をよく見極める必要があるのは言うまでもない。それに加え、アラック酒とインド特産のレモンとが大量に積載されたのは間違いない。アラック酒は炎熱下過酷な重労働を強いられる水兵たちの不満のはけ口のため、インド特産のレモンは彼らを恐ろしい病気、壊血病、から守り毎日の働き手を一人でも失わないために英海軍が発見した処方箋である。

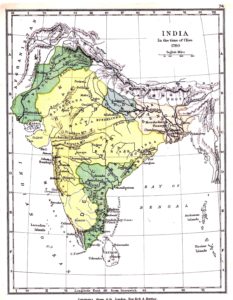

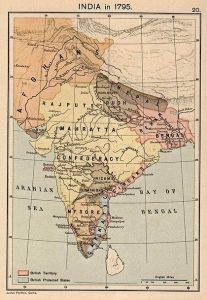

目を陸地へ向ければ、城壁に囲まれたフォート・セントジョージに翻る巨大なユニオンジャックが見えるはずである。今はチェンマイと呼ばれるこの地に、1600年代からインド攻略に乗り出したイギリス東インド会社がベンガル湾への展開拠点として砂漠化していた土地を買い入れ、港と要塞を建設した。1808年7月時点では城壁の高さ6mにも強化され、要塞の北と北東部には大きな街区が出現している。すでにフランスはインドを諦め、1796年にはオランダをセイロンから駆逐し、西海岸のゴアなどをポルトガルが支配している他は、インドのほぼ全土を手中にしつつあった。東インド会社と英海軍の目は東へと向かうことになる。

翌7月10日、快晴、軽風。ミネルヴァ級フリゲート艦はさらに274ポンドの精牛肉と20樽の水を受領、積載した水の総量は113トンにも達した。それでも主貯水庫の水樽は9樽が空のままである。作業が間に合わなかったのか、次の停泊地までは十分持つとの判断だろうか。この日も製帆手等は昨日からのトップマストの補助帆の作業を続けている。すでに朝8時の時点で全員の乗艦を総員点呼で確認している。満艦飾のフリゲート艦は要塞からの礼砲に答えて規定の礼砲を放つ。本日の出帆は僚艦バラクーダとの同時出航である。バラクーダは2本マストのブリッグ、こちらは3本マストのミネルヴァ級フリゲート。片舷の錨を上げると、バラクーダもそれに従ったであろう。時に午後5時30分、秘密任務を帯びたHMS Phaeton(His Majesty’s Ship Phaeton ―国王陛下のPhaeton号)はマドラスを後に、インド洋を東へ向かって帆走を始めた。

日本では「フェートン号」として知られることになる。

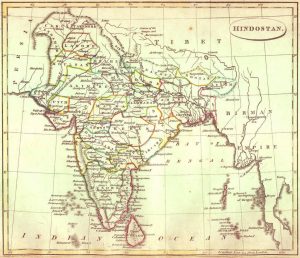

英海軍フリゲート艦フェートン号はこのあとマラッカ、マカオを経由して3ヶ月後の10月4日(日本暦8月15日)に忽然と長崎港に出現する。オランダ旗を掲げたフェートン号と旗合わせをするために出迎えたオランダ商館員2名を船上に拉致し、長崎を大混乱に陥し入れた。しかも夜間には武装した小艇3隻が悠々と港内を遊弋して威力偵察を行なったのである。そのうえ大小の砲42門の火力を背景に薪水食糧を長崎奉行に調達させ、3日後に無傷のまま東支那海に遁走したのであった。

警備陣の怠慢ゆえに英艦に指一本触れることもできなかった長崎奉行松平図書頭は英艦出航の夜、引責切腹を果たすという悲劇的事態となった。警備役の手を抜いていた佐賀藩は幕府の熾烈な責任追求から藩を守るため重臣など七人が切腹。長崎遠見番などの役人、オランダ通詞団も多数の処罰者を出す大事件へと発展した。

危機は日本側だけではなかった。オランダ商館長ヘンドリック・ドゥーフにとっても、思いがけない英艦の出現は彼をも窮地に落とし入れたのである。フランス革命に端を発した欧州の戦乱は、今はナポレオン戦争のただ中にあった。ヘンドリック・ドゥーフの母国オランダはフランス革命軍の軍門に下ってバタヴィア共和国となり、ナポレオンがフランス皇帝になってからはナポレオンの弟ルイ・ボナパルトを皇帝に抱くホラント王国となっていた。ドゥーフを派遣した東インド会社はすでに消滅し、バタヴィア総督府はフランスの衛星国であるバタヴィア共和国の指揮下にあったが、既にインドを拠点としてオランダのアジア植民地のほとんどを奪い取ったイギリスの包囲下にあって孤立し、アメリカ船を雇い入れてオランダ船と称して細々と長崎のオランダ商館に交易船を送る状態であった。

だがこれは徳川幕府にとっては重大な違法行為である。幕府は対外交易をオランダと唐人にしか認めていない。そのオランダがかつてのオランダ(ネーデルラント連邦共和国=新教国)ではなくフランス(カトリック)の実質的支配下にあることが発覚したら、かつてのポルトガルと同じくオランダ人は国外追放になることは火を見るより明らかだった。アメリカ船の雇用も同じことで、アメリカ人の船員たちにオランダ人を装わせていたことは絶対に知られてはならないことだった。ドゥーフは、事件後疑念を深める幕府を何としてもうまく説得せねばならなくなった。

フェートン号事件の余震はさらに続く。3年後の1811年イギリス軍はジャワを攻略してジャカルタを占領、スタンフォード・ラッフルズがジャワ副総督に就任したが彼はオランダが独占する対日貿易をオランダから奪うことを企図した。こうして5000キロの距離を隔てたドゥーフとラッフルズの対決が発生する。またラッフルズより前に、固い鎖国の殻を打ち破ってオランダのように日本貿易で財を成そうとしたアメリカ人もいた。日本との貿易が生み出す富を巡って、オランダに加えてアメリカ人の登場、さらにはフェートン号が蒔いた種がラッフルズとドゥーフの対立へと収斂してゆく。しかもこの二人はアジアを離れて母国へ戻る段になると、かつての母国を代表しての活躍とは無縁の失意の晩年をともに送る結末となる。