(画像はクリックすると拡大されます)

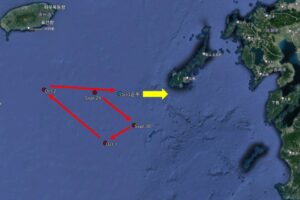

フェートン号、長崎へ 10月3日正午、フェートン号は五島列島南端の真西約60kmの海上にいた。帆船の時代とは言え、五島とは指呼の距離である、ただ五島からは見えないだけであり、五島の漁師もここまで漁には出てこない。地図に見る通り9月29日からこの海域を入念に捜査しオランダ船を待ち伏せしたが、艦長フリートウッド・ペリューはこの日長崎襲撃を決意した。

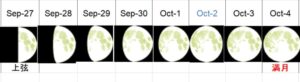

7月10日にマドラスを出航して86日、ついにオランダ船は出現しなかった。銅を初め日本から買い入れた巨額の品々を満載したオランダ船はまだ長崎港を出航していないと結論づけるしか無い。その莫大な富を奪うには、国交を許されていない長崎港に侵入してオランダ船を襲撃するしかない。8月31日にマカオを出航して既に1カ月以上、水も食料も心許ない。明日は満月であり、長崎襲撃には絶好の気象である。

月明かりで夜になっても港内を捜索出来るし、敵方の夜襲にも備えることが出来る。既にオランダ国旗の偽装と襲撃隊の計画も万全である。ペリューは長崎襲撃を乗組員にどう告げたのか?ストックデールの簡潔な航海日誌には何の記述もない。だが襲撃訓練は綿密に行なってきたので乗組員はこれから起こることをよく理解しているし、各自が取るべき行動も把握している。ペリューは進路を東へと命じた。長崎港まで僅か175km。午後一番、ストックデールが書いた短い言葉が彼らの心境を物語っている。”Fresh Breezes and dark gloomy weather” 「疾風 暗く陰鬱な天気」。日誌全編を通して”gloomy”という単語を使ったのは、7月30日、8月4日、8月16日、9月18日の4日のみ。この日の“dark gloomy”は未知の国を襲う戦闘前の不安な心理だろうか?Fresh Breezes、かつてフェートン号で勤務していた士官ボーフォートが規定した風力階級では「疾風」、およそ8mから10.7m、帆がバタつき始める風である。五島への距離7リーグ(leagues)、約40km。時折雨。午後3時、南東の風、メインマスト最上の主帆(Topgallant Sailsトゲランスル)を展張して長崎への船足を早めた。午後5時30分、総員点呼。この時には明朝の長崎襲撃の手筈が再確認された筈である。

午後10時40分、曇天ながらストックデールは五島列島を目視する。その距離3から4リーグ=17kmから22km。天から満月が見え隠れしたのだろうか。

日付が10月4日(日本は8月15日)となった午前1時、曇天、五島を北西3から4リーグに見る。五島列島南端を過ぎたことになる。日の出時(日誌に記述はないが日の出は6時17分である)にほぼ真東に長崎の陸地を見る。 トップ檣(マスト)の見張りの“land ho!”(陸地だ!)と言う叫び声にコーターデッキ(艦尾上甲板)の士官たちは、一斉に遠眼鏡を目に当てたろう。これは野母半島を目視したのだ。長崎から南に長く突き出した野母半島は長崎への絶好の目印となる。船足を早めるためにTopgallant Sailsを展張し、7時ごろ風が北東から南東に変わりフェートン号にとって順風となる。幸先の良い風向きである。

深堀より白帆注進来たる こちらは 長崎である。「崎陽日録」はこう幕を開ける 。

『文化五戊辰年八月十五日朝雨そ々ぎて天不明辰の刻少し前にもあらんか沖手に白帆の見ゆる由深堀(藩)詰松平肥前守家来鍋島七左衛門より走使をもて注進す』

この辰の刻少し前(7時頃)に白帆を発見したという深堀からの走使が長崎奉行所立山役所に着いたのが何時であったのか、と言う記録は見当たらない。深堀藩の遠見番所は伊王島/香焼島その他の島々にあるが、そこから飛船(早漕ぎの船)を出して大波止まで7km、さらに1km弱を早馬か早駕籠で走ったとして立山役所に到着するには優に1時間以上かかるから、8時半から9時前ごろであったろうか。「通航一覧」によれば、長崎は異国船の来航を全く予期していなかった。フリートウッド・ペリュー艦長の報告書にある通り、この時期の長崎は『ここでの風は、北東貿易風圏内にあって、常に東か北東から吹いている』、つまり翌月9月は通例ならばオランダの来航船はバタビア(ジャカルタ)へ向けて帰帆する季節であるからだ。和暦の8月は実は秋である。そのため遠見番所を含め関係の部署は非番体制であった。普通なら真っ先に届く筈の小瀬戸番所(長崎港口。大波止まで4km弱)の注進が来ていない。

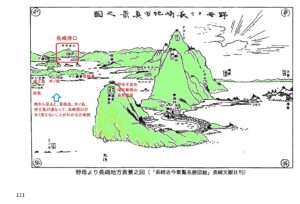

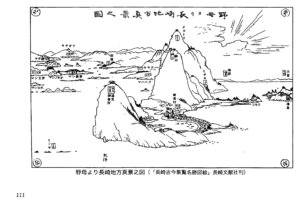

野母遠見番所 最初にフェートン号を発見 実は最初に異国船を発見したのは深堀藩ではなく、野母遠見番所であった。東シナ海に細く突き出た野母半島先端の権現山(海抜195m)頂上の野母遠見番所は15kmも深堀の先であり、監視は優位になる。だが深堀からの注進は、長崎港大波止まで7km、公儀の野母権現山遠見番所より15kmも近い。深堀の発見は後だったが長崎に近い分、飛船(早船)の注進が先に届いたのである。

卯の中刻、午前6時ごろのことであった。野母の遠見番はウサギの毛のような小さな線が水平線に浮かんだのを見逃さなかった。マストの先端である。やがてそれがゆっくりと白い点を浮かび上がらせる。「白帆だ!」と熟達の野母遠見番は確信した。daylight(夜明け)にペリュー艦長やストックデール達が長崎の陸地を望見した時、野母権現山遠見番所も帆影を発見したのである。すると、それまでの平凡な日常は湯が沸騰して泡立つように一気に騒然となる。

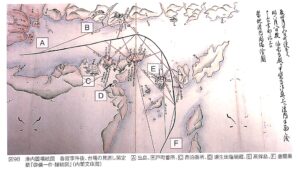

この日フェートン号(遠見番にとっては異国船)を確認した遠見番が手にしていた遠眼鏡はオランダ渡りの精巧な望遠鏡であった。野母遠見番所にはこの高価な遠眼鏡が7挺も備えてあった。厳重な渡来船監視体制を物語る。また気象条件も晴天でもない状況で発見したのである。当番の触頭(ふれがしら)原嘉兵衛はいくつも白帆を重ねた帆影からして唐船ではなく紅毛船(オランダ船)と判断したのだろう、「ヲランダ(原文ママ)印」の掲示を命じた。和船は単純な一枚帆、唐船は四角形の2枚帆なので、高い3本の檣に何枚もの帆を展張している紅毛船との見分けは難しくない。野母遠見番所には「ヲランダ印」「唐船印」「異船印」の三つの印柱が立っている。これらは浦上村淵産の松の木6本で作られており(相当に大きく高く頑丈な物だったのだろう)、そのうちの「ヲランダ印柱」に松の生枝で作った信号用の印が掲揚されるのだ(「白帆注進」)。これは飛船(早漕ぎ船)の注進は時間がかかるため信号での速報を図ったのである。長崎港の西に位置する小瀬戸遠見番所(標高100m)への合図だが、野母遠見番所と小瀬戸番所の間には香焼島越しに20kmもの距離がある。小瀬戸遠見番所は野母の印柱を発見するとすぐに同じ仕組みの印柱を掲揚する。これを対岸の梅香崎(23章から28章のレザノフ使節団の仮館が建てられた所)背後の丘の上にある十人町の遠見番宿舎が確認すると、立山奉行所から西に200mの勧善寺観音堂2階の番所へ連絡、ここから立山奉行所へ報告がいく手筈である。天気が良ければ勧善寺から直接小瀬戸番所の信号(印柱)を見ることも出来た。だがこの朝、深堀の走使が到着したにも拘らず小瀬戸の印柱が立ったと言う報告が来ない。

小瀬戸遠見番所 野母の印柱信号を見落とす 小瀬戸番所は、非番体制のため野母番所が掲揚した印柱の発見が遅れたのである。例年の通りなら野母番所の信号による通知が小瀬戸番所を通じて真っ先に注進第一報として奉行所に届いていた。上條徳右衛門は遠見番当番を呼び出し問いただしたところ、非番体制を取っているとのことで、直ちに飛船を派遣して警戒態勢の確認をとることになった。このことからも長崎の警戒はいわば眠っていたことがわかる。

公儀遠見番 野母と小瀬戸の遠見番(さらに天草にもある)は公儀(長崎奉行所)お抱えの地役人すなわち番士であり、長崎港周辺に領地を持つ大村藩と佐賀藩(実は深堀藩)の遠見番所(大村藩9番所、深堀藩で5番所を配置監視)と日頃から注進一番乗り(白帆先陣争い)を競っており、気が抜けなかったからだ。彼等は単なる見張りではない。オランダ船や唐船を発見したらすぐにその船へ駆けつけ、船の詳細を確認する役目がある。実際、5年前にレザノフが乗船するナデジュダ号に最初に乗り付け、ロシア船であることを確認したのは野母遠見番の出迎役であった。彼等は来航船がない季節には天草から平戸辺りまで出張して密輸(抜け荷)に関わる情報を収集し、被疑者を連行する警察権をも有しているのだ。元をたどれば江戸初期の苛烈な改易で行き場を失った武士たちの再雇用の場でもあった。原嘉兵衛は二人いる触れ頭の一人。俸給は二十俵三人扶持、受用銀二貫五百目(約42両)。既に原家の七代目か八代目にあたる。百姓仕事や猟などの兼業は一切禁じられている。長崎十善寺郷の十人町に宿舎があり、当番の時に10日間野母遠見番所に詰めるのである。4人が常に詰めており、2人は遠見、2人は出迎役を務める。番所には槍などの武具の他に甲冑の備えもあった。野母遠見番所には四反帆の大鷹丸と小鷹丸、水主(かこ=漕ぎ手。受用銀195匁*=約3両)が10人配置されている(『白帆注進』「長崎地役人総覧」参照)。その番船(役船)の1艘で原嘉兵衛は注進に長崎へ、もう1艘は反対方向の沖へ向かった。沖取締番として異国船に接触監視するためである。

長崎奉行所 注進に沸く 長崎奉行所もこの朝、異国船の到来を全く予期していなかった。だが長崎奉行所は白帆注進に大いに沸いたと記録に残る。なぜなら、季節外れとは言え、これがこの年最初の紅毛船(オランダ船のこと。南蛮船はポルトガル)来航の知らせであったからだ。この夏とうとうオランダ船は現れなかった。それは長崎繁栄のシンボルが来なかったということでもある。当時3万数千人の人口の大半がオランダ貿易に関係していたろう(最盛時の人口は元禄2年61,313人)。それが今年は唐船だけが相手の商売であり、朝な夕なに長崎港に響くオランダ船の礼砲(ドン)が聞けないのは過去10年間では寛政8年(1796年、抜け荷疑惑の商館長ヘンミイの時。ナポレオン戦争の影響でオランダ船が来航出来なかった。スチュワートが傭船で来る契機になった)を除けば初めてのことであった。

深堀からの第一報を受けた時点で廣間用人の上條徳右衛門が小走りで廊下を渡り、長崎奉行松平図書頭へ報告した。単身赴任で勤勉な松平図書頭はもう執務の間に端然としていた。

小走りなのには特別なわけがある。松平図書頭の長崎奉行着任以来初の紅毛船の来航である。昨年9月に着任した時には2艘のオランダ船がいたのに、この夏はとうとう来航が無かった。初任の奉行にとって、宝船とも言えるオランダ船の来航が無いのは無念であったろう。オランダ船のいない、唐船だけの長崎の夏は寂しかったに違いない。かつて元禄時代まではオランダとの貿易が巨額であったが、年間来航数を2艘に制限された今では唐船の貿易高の約半分に縮小している。それでもオランダ船の来航が無ければ、長崎の貿易高は2/3に減少する。そこへ季節外れではあるが遂にオランダ船の注進が来たのである。それだけに図書頭も「大慶」で、長崎奉行所は吉報に大いに沸いたと記録に残る。

松竹図書頭の異国船対策 そう言う吉報ではあったが、松平図書頭には気がかりなことがあった。季節外れ、という一点だ。いつもなら来月(9月)20日(和暦)は、オランダ船がバタビア目指して帰国する出航期限である。昨年のマウント・ヴァーノン号もマリア・スザンナ号も9月20日までには出航した。遅過ぎはしないか?さらにもう一つの懸念があった。4年前の文化元年(1804年)ロシア使節レザノフが来航したのは和暦9月6日(洋暦10月9日)だった。この時期、松平図書頭の関心の多くは異国船警備で占められていた。レザノフ使節団を半年間の軟禁の末、「直ちに出国せよ」という屈辱の幕府返答に怒ったロシア兵によって魯寇事件(松前などを荒らし回る)が起きており、その対策として長崎港の警備体制の確認作業が老中牧野備前守からこの4月奉行松平図書頭に命じられたからである。恐らくその指示に含まれていたのであろう、松平図書頭は通詞たちにドゥーフを教師としてフランス語の習得を命じている。また長崎港警備については「長崎の台場については、文化五年四月に老中牧野備前守の指示で石火矢を常備し番人を置くこととなり、外の四台場では福岡藩がその準備まで始めた。しかし長崎奉行松平図書頭の七月末の指示で、交代の長崎奉行曲淵景露の到着まで待機することとなり、八月十五日のフェートン号事件には間に合わなかった(大井昇 「長崎絵図帖の世界」122ページ)と言うのだが、このエピソードの背後には24章で指摘したように幕府から派遣された経済官僚中村継次郎(岩原御目付役所支配勘定役)の小賢(こざか)しい進言があり、中止に追い込まれたのである(この後、中村継次郎はフェートン号騒動の中で経済官僚ならではの醜態を晒すことになる)。これは中国ロシア北朝鮮に囲まれた安全保障危機の只中で財源論議で掻き回す財務省と瓜二つである。

フェートン号の出現は間が悪いことに奉行松平図書頭が台場の警備強化を延期して僅か2週間後のことであり、フェートン号は何の警備も目にすることなく安易と長崎港に侵入することになる。引用した大井昇の文章でもう一つ注目すべきは、福岡藩は当番年でも無いのに警備強化の準備を始めようとしていたことだが、肝心の当番の佐賀藩が何の動きもしていないことだ。佐賀藩の怠慢は実はこの時もう見えていた筈であるが、初めて長崎奉行に着任した松平図書頭は気がつかなかったのだろう。フェートン号の襲撃後、福岡藩は奉行の要請に応じて即座に大軍を長崎へ急派したのも佐賀藩と対照をなすのだが、福岡藩軍勢の到着はフェートン号出帆の後という悲劇も起こった。

このように見れば松平図書頭が全くの無警戒であったと言うのは正しくない。4年前の季節外れのロシア船の来航が頭にあったから、上條徳右衛門に「オランダ船がこの季節外れの時期に来るのかどうか、カピタン(甲比丹)の意見を聞け」と命じた。オランダ船が来た、と喜びに沸き立つ奉行所の中で松平図書頭は沈着冷静あったことがわかる。一方で、オランダ船である場合に備えて規定に則って準備作業を命じた。

上條徳右衛門の指揮 上條徳右衛門は年番大通詞(2人)の中山作三郎を呼び出し、オランダ商館長ドゥーフに白帆注進を知らせに出島へと向かわせた。同時に奉行所内では彼の指揮で所定の諸役人の出役(でやく=出動)配備が始まった。指示の一部始終は上條徳右衛門が用人日記として残している。本人が書いたと言うより、側に仕える右筆のような書記役が丹念に書き留めた執務記録なのだろう。 江戸幕府は武家政権であったが、厳密な法治主義のもとに運営された。 これは幕府も各藩も同じであった。法治主義の根幹は祖法(家康の定めたこと)の遵守と前例踏襲である。 そのため、日本人持ち前の几帳面さによって、あらゆる事柄が丹念に記録された。中村質のまとめた「長崎奉行所関係文書」には、奉行所の記録として数百冊(廃棄焼却されたものを含めれば作成された記録は数千冊に及んだであろう)が残っているようだ。上記の文書調査には「四番御用部屋箪笥」に59冊の「御用部屋日記」が残っているとある。また他の文書収納箪笥には、異国船渡来の際の警備手続きや警備方法と配置、船の割振があり、新任の奉行やその配下がまごつく事無く執務できるようになっていたようだ。上條徳右衛門の用人日記が「御用部屋日記」のことなのかは不明であるが、上條徳右衛門の用人日記を通して、この狂乱の3日間が見事に写し出されているのだ。そして「通航一覧」や「崎陽日録」が生まれたのであろう。

この用部屋日記は通航一覧では「長崎秘記」と記されていることが多い。誰かがこの日記を編纂して「長崎秘記」としたのであろうが、これは国会図書館にも所蔵されておらず、わずかに函館市立図書館にあるようである。

またもう一つ注目すべきは「引継日記」という公式文書の存在である。これは図書頭とともに長崎へ下向した幕臣の手附6人のうち、序列5番目と6番目の斧生源一郎と鈴井幸太郎が書方となっている(「長崎奉行所組織の基礎的考察」本馬晴子)。用部屋日記によると、当時斧生源一郎が執筆責任者であった。その「斧生源一郎がらみ」と「検使の最初の報告」の扱いのことで、この引継日記の存在が明らかになった。詳細は判らないが、次の奉行に引き継ぐためにあらゆることが綿密に記録されたように思われる。これも江戸幕府の行政記録の厳格さの傍証のひとつである。

長崎奉行所は長崎の総社である諏訪神社の隣にある立山役所と、長崎港に臨み出島を眼下に睥睨する西役所の二つがある。その距離約1km。白帆注進を受けたのは普段奉行以下が執務する立山役所であったろう。廣間用人上條徳右衛門は奉行の命を受けて廣間(奉行所内の諸行事が執り行われる大きな部屋)で諸業務を指揮するのだが、身分は奉行松平図書頭康英の家来である。明記されていないが、家老もしくは筆頭用人であろう。彼も昨年9月図書頭とともに着任したのであった。

八朔銀と幕府の正月 八月は江戸幕府にとっては特別な月、八朔(はっさく)である。218年前(天正18年)の 8月1日、徳川家康が江戸城に初めて入城した。そのため8月1日は幕府にとっては正月に次ぐ祝日であった。 これを祝って長崎奉行は、長崎の地役人、町人、内外の商人から多額のお祝い金(八朔銀)を贈呈される月でもある。「長崎地役人総覧」(60ページ)によるとこの頃の八朔銀は25貫から40貫。文化年間はオランダ貿易は沈滞期であるが前年はオランダ船が2艘来航しているので30貫と仮定して(銀1貫は125万円)3,750万円相当。「長崎奉行」(外山幹夫36ページ)によると例年の八朔銀の平均は72貫。9,000万円にもなる)であった」という。平均72貫はオランダ貿易最盛期の元禄の頃であったろう。この八朔銀は幕府からの俸給以外の余禄である。長崎奉行の希望者が多かったというのは当然だろう。加えてこの1 5日は奉行が出席する月並み(月例)のお礼行事(町方であろう)の日であったが、上條徳右衛門は奉行に命じられて延期を指示した。

出役配備 始まる 続いて出役(でやく/しゅつやく)準備である。これは「通航一覧」が詳しい。上條徳右衛門の用人日記からの記事であろう、「此節諸向沖出方引取候時節」と言う文章がここにも現れる。上記の小瀬戸遠見番所と同じである。季節外れのため異国船入港時の各担当が待機していなかったようだ。そこですぐに隠密方吉岡十郎左衛門と盗賊改方田口惣兵衛を呼び出して出動を命じ、用意銀とオランダ語の御証文を渡し「もし異国船なら直ちに報告せよ。紅毛船(オランダ船)なら入港手続き通り進めよ」と命じた。吉岡は長崎奉行所に幕府が派遣した同心の1人と思われ、警察部門の情報担当者であるが、渡来船の警備担当も役務であることがわかる。盗賊改方田口惣兵衛は「白帆注進」と「長崎地役人総覧」によれば東浜町乙名とある。田口家は代々町乙名を務めており、唐人町や出島の乙名も勤めている。田口惣兵衛自身は天草に遠見番所を新設する時に普請方立ち会い乙名として調査に参加している。乙名は長崎では町年寄(4人)に次ぐ要職で惣町77町に77人の乙名がいて地役人幹部を勤めている(ほぼ世襲)。盗賊改方は長崎奉行配下のいわば警察署長的な役割であったろう。市内治安だけではなく、長崎特有の貿易管理と抜け荷監視も主要な業務であったろうから、来航船があると出役になるのであろう。これを見ても長崎の警察業務治安業務は町方(地元)が担っていたことがわかる。

用意銀とは、任務の性格上いつ何時現金(銀)が必要になるか分からない(例えば臨時の警護船の手配など)のでそのための用意であろう。オランダ語の御証文(原文は横文字御證文)とは長崎港入港前にオランダ船であることを確認するためのオランダ語で書かれた証文で、遠見番当番の児島唯助と吉川次郎平に渡し、出方(出動)を命じた。2人は真っ先に異国船に接触しオランダ船かそうでないか、を確認する役目となる。それを見届けるのが隠密方吉岡十左衛門の役割である。最終的には10人の遠見番が沖へ出ることになるがその先兵である。そして波止場役(地役人)の諸熊作大夫と白木理十郎にそれぞれの役船の手配を命じた。検使船、旗合(バタビアからきたオランダ船である事を証明する信牌の確認)のオランダ人が乗る紅毛船や隠密方盗賊方遠見番等が乗る警護船の準備を命じた。「通航一覧」によると検使の申し出に従って紅毛船は鯨船を用意するよう言い渡した。鯨船とは捕鯨や軍船に使われる帆の無い、水主(かこ)8人の櫓(ろ)で漕ぐ長さ⒓.5m、幅2mの船で快速を誇った。また曳舟も出動の手配を命じた。曳舟とは入港したオランダ船を20艘ほどの6人櫂(左右に3人ずつ櫓(ろ)を漕ぐ)の手漕ぎ小舟で、出島沖の所定の停泊場まで阿蘭陀船を曳いてゆく。この時オランダ船は礼砲を放ちながら曳かれていくのである。石崎融資の絵が詳しい。このあと、フェートン号によるオランダ委員襲撃が起こった時に現場海域に何艘もの曳舟がいたのは、この出動命令に沿って現場へ展開していたからだった。

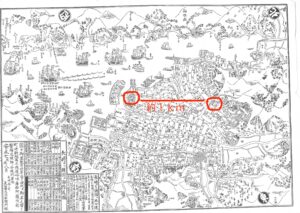

長崎の波止場「大波止」 長崎には大波止と言う場所がある。西役所の北斜面下、出島のすぐそばに築地して大きな広場と埠頭(東西25間/45m、南北石段20間/36m)を作り、異国船をここへ停船させるようにした。今も五島航路や遊覧船がここから出航する。私の小中学生時代には鼠島の夏季水泳学校にここから通ったものである。戦前には戦艦武蔵を建造する数千人以上(万?)の職工たちがここから対岸の三菱造船所へ連絡船で通った。戦後さらに埋め立てが進んで、現在は夢彩都という名のショッピングモールで賑わっている。大波止は諏訪神社の祭礼おくんちの時のお神輿の御旅所にもなった。レザノフが幕府検使遠山金四郎景晋(かげみち)と対面するために梅香崎の仮館を出て出島のすぐ前を通り上陸したのもこの大波止である(28章 日露(魯)会談)。当時の海岸はずっと内側で、今の文明堂夢彩都店より1軒分ほど坂(元の県庁坂)寄りのあたり(アパホテルの角)であった。

波止場役は諸熊/白木の両家が務めた。奉行所の番船の管理運用も彼らの任務である。受容高は3貫目、375万円相当。地役人の中堅幹部は2貫目あたりが多いのでやや高級取りである。彼らの下に番所と筆者・小使いが4人、鯨船船頭4人、水主(櫓の漕ぎ手)が26人、番船が配置された。船頭が4人ならば波止場役が管理する鯨船は4艘であったろう。紅毛船、隠密方船、盗賊改方船、遠見番船に割り当てたと思われる。ちなみにこの日上條徳右衛門に指令を受けた諸熊作大夫はデパート岡政裏(今はショッピングモール)にある大きな諸熊医院のご先祖ではなかろうか。

町年寄に通知 上條徳右衛門はさらに年番町年寄に白帆注進があったことを剪紙で知らせた。「諸事例年の通り心得て準備せよ」との達しである。狭い長崎の町ではこの頃はもう渡来船が出現したことは噂で持ちきりであったろうが、これにより蘭唐との貿易に特化した町長崎は渡来船を迎え入れるシステムが全面的に動き始めることになる。長崎の町77町は47町の陸手(くがて)と30町の船手に分けられそれぞれ役務が定められているが、船手30町は『黒船来ともなれば、稲佐御備所、 西役所長屋、大波戸船差配、奉行所御供、 出島、新地、築町の俵物会所 遠見番所その他へ、くまなく出動の分担がきまっている』(「 長崎の歴史開港400年」185p)から、エンジンが始動するようにそれぞれの分担が一斉に動き始めることになる。陸手47町は奉行交代の折の荷役や馬匹の提供、輸入品の運搬などの労役が定められている。『幕府もさすがに天下に類のない箇所や、かまど銀を配給して、ただ漫然と遊ばせているほどに、抜かった政策はとっていない』(同じく(「 長崎の歴史開港400年」185p)と言うわけだ。この185pには当時の「ポンばかま」と言う言葉が紹介されている。オランダ船が入港して打つ祝砲を聞いて、オフシーズンの間は礼装の袴を質に入れていたふつつか者が慌てて受け出しに走る様のことである。長崎の町がオランダ船の入港で一気に沸き立つ一面をユーモラスに表現している。また狭い長崎の町では祝砲が町中までよく聞こえていたことがわかる。

野母遠見番当番原嘉兵衛 到着 夜明けに白帆を発見して小瀬戸番所へ信号の印柱を立て、そのあと飛船で報告へ向かった触頭の原嘉兵衛がようやく奉行所に到着した。午刻過ぎ、11時ごろである。野母から大波止まで22km。飛船の速度を8km /hと仮定して海上を3時間。野母での出船の準備、大波止についてから立山役所まで等を入れて11時の到着であった。原嘉兵衛は「卯中刻(夜明けごろ)未申の方角(南西)24/25里沖(100km弱)に紅毛船1艘を発見しました」と報告している。また長崎へ至る途中で、海上(沖手)の風は強い、とも告げているはずだ。そのあと原は大波止へ戻ると、沖出役の準備にかかった。遠見番は今度は異国船の警備をするのが役割なのである。

佐賀聞役参上 沖の両番所に詰めて長崎港を警護する当番藩の佐賀藩聞役関傳之允が参上して書付を差し出した。「(支藩である)深堀役人から先ほど注進のあった白帆船は香焼島沖南西方向およそ20里(78km)であるとのこと御届します」と言う内容である。注視すべきは口頭ではなく書面での報告であることだ。先に書いたように幕府の治世は綿密な記録保持による厳密な法治のため文書での報告であったと思われる。これは当時の世界の中でも英仏と並んで、あるいはそれを上回るシステムであったことを物語る。関の報告でも分かる通り、野母遠見番所の発見よりも深堀の発見が後で、その分異国船の距離が縮まっている。それはさておき、このあとの狂乱の3日間、関傳之允は甚だしい苦境に追い込まれることになるのだが、その最後に残酷な運命が彼を待っているとはこの時想像もしていなかったろう。

福岡藩聞役へ通知 正確な時間は分からないが、長崎御番(長崎港警備)を務めるもう一つの藩福岡藩の聞役花房久七へ書面で白帆注進があったことを通知した。非番年ではあるが、他藩に先駆けて福岡藩に万一に備えて通知したものである。「通航一覧」によると兼ねがねそういう手筈になっていたようである。

小瀬戸遠見番 報告 未上刻(午後1時)小瀬戸遠見番所当番の古川徳四郎が白帆注進の報告に奉行所に到着した。非番で野母番所の印柱を見逃し、飛船で知らせを聞かされて配置につき発見した、その注進である。「午中刻(12時)異国船は17/18里沖(65km)」とのこと。ようやく昼頃になって視認したようだ。原が発見したのは夜明け。それから5時間ほどで7里(28km)ほども長崎港に接近してきたことになる。古川もまた、報告後に沖出役にかかった。

宿老と会所目付の祝辞 宿老森又左衛門、長崎会所目付河野伴左衛門その他関係者が揃って上条が陣取る用部屋を訪れた。町年寄りへの通知を受けてのことである。宿老とは「地役人総覧」(籏先好紀)53pによれば、「商人を監督する家柄の称」である。長崎の宿老は森・徳見・林・浜武の4家、「権力と財産は町年寄に次いだ」という。輸入された白糸(しらいと、生糸)を扱う商人のうち、長崎・京都・堺の有力な商家が白糸商いの統制指導にあたる宿老に任命されている。長崎会所は会計事務や貿易業務の全般を仕切る機関である。宿老の森と会所目付の河野を筆頭にして紅毛船の出現で商売繁盛となる貿易に関連する面々が「正徳の御代以来の(紅毛船の)遅参ではございますが、御奉行様には誠に目出度いことと存じます」と祝辞を述べに来たのであった。長崎の町をあげて大いに沸いたことがこれで分かる。

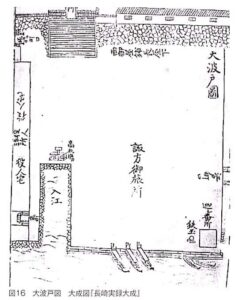

ドゥーフの意見聴取 時間は前後するが、奉行松平図書頭の命を受けて年番大通詞の中山作三郎が出島のオランダ商館長ドゥーフを訪ねた。ドゥーフの日記によれば朝の10時頃であった(「 オランダ、商館日記4」194p)。この時、ドゥーフは病気で臥せっていた。病気がなんであったかは記述がない。時にドゥーフ、満30歳。来たる12月で31歳になる。21歳で出島の土を踏んで滞日9年、商館長となって5年である。一方の中山作三郎はこの時57歳。大通詞になって既に17年のベテランである。この頃の出島は1798年商館長ヘンミイが江戸参府中の3月に大火で出島のほとんどの館が焼失した後の仮館ばかりであった。ヘンミイは参府後の旅中に変死して焼け跡の出島には戻れなかった(9章参照)。殆どの建物はすぐ再建されたが、カピタン部屋はこの年(1808年)の2月に再建が始まったばかりで、翌1809年の1月に落成する。そのためこの時ドゥーフはGarden Houseに居住していた。長崎市の出島に再現されているオランダ商館のカピタン部屋は落成後の建物を模したものと思われる。

小柄で、オランダ大目と長崎の人から呼ばれたいかにも利発そうな大きな目をしたドゥーフは異船が現れたという情報を朝一で知らされていた。スペイン・フランス・イギリスという大国に翻弄されながら海運と貿易だけで世界に君臨したこともある小国オランダに生まれ育ったドゥーフは天性の機知に恵まれたうえに危険予知能力の高い青年だった。中山が奉行から出現した異船について意見を聞くように言われたと伝えると、ドゥーフは人払いをし、別室へ中山を招き入れた。出島という環境での生活についてドゥーフはスパイに囲まれ監視されていると認識している。通詞達は日常接するパートナーであるが彼等は時に奉行所とオランダ人の間で、自分達に都合の悪いことは歪曲して報告することがあることをドゥーフは経験的に知っている。自分達のミスや失敗をオランダ人のせいにしかねないと常に用心していなければならない。高級武士である長崎奉行は、オランダ人の保護者でもあるが、宗教と抜け荷に関しては恐ろしく冷酷で名村恵助を出島の門前で磔に処したこともある(1798年12月にそれを目撃したドゥーフの前任者RASは恐怖から腑抜けのようになっていた)。一方でドゥーフ自身も絶対通詞達に知られてはならない秘密を持っている。それはゴンゲンサマ(権現様。徳川家康のこと)が貿易相手国として朱印を与えたオランダ(ネーデルラント連邦共和国=新教国)は今や存在しておらず、フランスの属国(バタビア共和国)となっている事実だ。フランスは幕府が厳しく禁じているカトリック国である。それだけではない、王政を民衆が打倒したフランス革命も、イギリスの植民地が反乱を起こしてアメリカ合衆国が誕生したという事実も、ドゥーフ自身が隠蔽してきたのだ。オランダ風説書で一切それらの事実は隠蔽された。主犯の一人はドゥーフ自身である。だから長崎にスチュワートやロシア使節レザノフなどの招かれざる客がやって来る度、ドゥーフは壊れやすいガラス細工の上に座っているような恐怖を覚えるのだった。現に今回も英艦フェートン号が風のように去って長崎奉行松平図書頭が切腹したと明らかになった時、長崎の人々はオランダのせいで奉行が切腹したと言い始めるのだ。それに対してドゥーフはロシア人の所為にしようと奸計を巡らすのだが、それは事件後のことなのでここでは触れない。

中山作三郎と二人きりになると、ドゥーフが口を切った。すでにこの頃ドゥーフは相当に日本語が達者だったろうが、年番大通詞が相手なのでオランダ語で話した。「私どもオランダ商館員一同も待ち侘びていた本国からの船が参りましたこと、皆大喜びしております。市中も同様とのこと、申し分ありませんが、本国の船がバタビアを出航して(到着が)この時期まで遅れるとは考えにくく、この時期入港で考えられることは航海中に嵐に遭遇して難破し檣(マスト)の1、2本が折れているかも知れず、もしそうなら帆による風の扱いもままならず船足が遅くなっているでしょうけど、風に向かって船が速く進航し檣にも別状が無く見えれば万一にも他国船かも知れませんので警備をするべきかと存じます。この懸念をお伝えしなければ不忠でありますので、何卒ご内密にお役人中にご報告ください」と申し出たので、中山作三郎は内密に奉行へ報告した(「通航一覧」399p400p)。このいかにもドゥーフらしい沈着冷静な意見は極めて正鵠を射ていたことが夕刻に判明することになる。彼独特の危険感覚が発動したのだろう。この時ドゥーフは「このような遅い来航は過去に一度だけ1646年(正保3年)9月29日と言う例がある」、と言い添えた。正保3年は将軍家光の晩年期である。ドゥーフの記憶力は群を抜くが流石にこの時は記録を調べて言ったのだろう。記録魔のオランダ人(幕府も長崎奉行所も引けは取らないが)のことである、1799年の大火の際には貴重な記録は退避させ残されていたのがこれでわかる。この時ドゥーフは「このような遅い来航は過去に一度だけ1646年(正保3年)9月29日と言う例がある」、と言い添えた。正保3年は将軍家光の晩年期である。ドゥーフの記憶力は群を抜くが流石にこの時は記録を調べて言ったのだろう。記録魔のオランダ人(幕府も長崎奉行所も引けは取らないが)のことである、1799年の大火の際には貴重な記録は退避させ残されていたのがこれでわかる。

西役所か?立山役所か? 中山作三郎はすぐさまとって返してドゥーフの意見を奉行松平図書頭に報告したのだが、ここで疑問が残る。奉行以下、長崎奉行所の一同はいつ西役所に移動したか、という点だ。この日の夕刻以降、騒然となってからは西役所が奉行達の拠点になったことは分かっている。だが彼らがいつ移動したかはどの資料にも記述がない。当時の人々には当たり前すぎて記録を残さず後世の人間には見当が付かない事象はよくあることだが、これもその一つである。西役所は古い長崎内町(長崎の岬の上だけ)の突端、標高13mほどの小高い丘の上にあり、眼下に出島や大波止を睥睨し、さらに港全体と渡来船が入港する港口を眺望する要地にある。一方、立山役所は1km奥の長崎総社の諏訪神社にほど近い位置にあり、港は見えない。西役所は長崎に赴任した次期奉行が長崎在住の正奉行になるまでの間滞在する館であり、また唐蘭の交易船のシーズンである初夏から秋にかけて奉行所の機能をここに移転する。中山作三郎が報告に向かった先が西役所なら数分で到着するが、立山役所なら1km早足で歩いたか駕籠を走らせたろう。ここではこの疑問は置いておく。

奉行、検使に直達 「崎陽日録」によれば、昼頃小瀬戸番所より「8里の距離に接近」との報告が届いた。この報告は「通航一覧」には残っていないが、続報は当然小瀬戸番所から送り続けたであろう。30km余となればオランダ製の精巧な遠眼鏡なら船の全容がかなり詳細に見え始めたはずである。船型からオランダ船の可能性は高い、と見えたであろう。昼頃から空晴れ渡り、原嘉兵衛や小瀬戸番所から沖手はかなり風が強いとの報告が来ている。早めに出迎えの警備をすることとなり、検使に菅谷保次郎と上川伝右衛門の二人が任命された。二人は奉行松平図書頭に随伴して赴任した与力(手付出役)6人のうちの筆頭格二人(本間晴子「長崎奉行所組織の基本的考察」)であり、いずれも初任ではなく再赴任である。上川伝右衛門は享和2年(1802年、6年前)に呈書方として肥田豊後守に随伴して初赴任している。菅谷保次郎は文化元年(1804年、4年前)に同じく肥田豊後守(これは肥田豊後守再任時か)に随伴して呈書方として初赴任している。長崎赴任は、与力たちにとっても魅力に満ち溢れた任務であったろう。加重手当に加え江戸の堅苦しい生活から離れ、解放的でエキゾチックな商都長崎で重職として敬われ、江戸期随一の遊郭丸山では羽を伸ばせるのである(長崎へは奉行以下全員が単身赴任)。菅谷と同じ年に狂歌で有名な大田南畝(太田直次郎)が岩原役所(長崎奉行所の監察)に勘定方として赴任し、月見を楽しんで「えっとよかばい」との句を残しているように、長崎での勤務は余禄も大きかった。大田自身はレザノフの仮館を訪問(見学)しているから、菅谷もレザノフと会ったことがある筈である。菅谷も上川も再任であるから、初赴任の時は大過なく職務を終えたと見て良い。能力的には普通以上の幕吏であったろう。菅谷は目安方、上川は呈書方である。コトバンクによれば、目安方とは「用部屋に詰め目安(訴状)の整理にあたり、奉行出廷の時は陪席し、目安読みを勤める」とある。呈書方とは訴状の作成などをする役であろうか。上川は享和3年にオランダ船レベッカ(実はアメリカ傭船)の出迎えを、菅谷は文化2年にオランダ船レゾルシーの出迎えを経験した筈だから、二人とも入港手順は経験済みだが、旗合(はたあわせ)見届けの検使役という重責は初めてかも知れない。因みに検使とは奉行所の任務を帯びて出動する公式使者のことである。奉行は書院に二人の検使を呼び、直達した(直達とは奉行自らが命令を下すことである)。その内容は異国船に接するにあたり、くれぐれも警戒して行動せよ、と言う詳細な指示であった。

自らの警戒心に加え、中山作三郎に諮問させたドゥーフの意見が反映されている。「紅毛船(オランダ船)は季節外れの入港であるから、例年より早めに出動し、この船に近寄らずに旗合(はたあわせ、信牌=入港許可証の確認作業)をせよ。(隠密方、盗賊方、遠見番など)出迎役として主導している者共によく状況を尋ね、もし疑わしい事があらば直ぐに両御番所(西泊御番所戸町御番所)に命じて港内侵入を阻止せよ。オランダの委員達は検使の後に従わせ、先頭へ出してはならない」との指示を与えた。これは奉行としては実に的確な状況判断に基づく指令というべきである。松平図書頭が癇癪持ちだの取り乱しただの事件後の風評、種々の歴史家の意見もあるが、この指令をもってそれらの批判を封じる事ができよう。直達に立ち会っていた上條徳右衛門は書院を退出すると、ドゥーフの意見を踏まえてさらに詳細な指示を与えた。これは例えば檣などに損傷が無ければ異船と仮定して厳重警戒せよ、との注意が含まれていたろう。だが風浪激しい沖の海上で、これらの詳細な指示が検使たちの頭から吹き飛んでいくことになる。

オランダ委員団の選定 旗合検使が任命されたので年番大通詞中山作三郎に命じて阿蘭陀甲比丹オランダカピタン(ドゥーフ)に旗合オランダ人を差し出すように通達させた。オランダ商館日記によれば(194p)12時ごろである。これを受けてドゥーフは簿記役ホウセマン(商館日記を編纂した日蘭学会はホーゼマンと記述)と商務員シキンムル(同じくスヒンメル)を委員(奉行所から見れば旗合阿蘭陀人)に指名した。レザノフが来航した時は奉行の要請に従ってドゥーフ自身がレザノフの乗船に赴いたのであったが、この朝ドゥーフは病気(病名は記述なし)のため自身の立ち合いを避けた。これは後世の我々にとっては痛恨のことであって、もしドゥーフが赴いてフリートウッド・ペリュー艦長と会っていれば、フェートン号の様子もペリュー艦長の立ち振る舞いも詳細な記録として残された筈であった。ホウセマンとシキンムルについては「長崎オランダ商館日記」の注釈(349p)に二人の若干の資料がある。「ディルク・ホウセマン(Dirk Gozeman)の生没年不詳、1803年夏以来商務員補として出島にあり、1806年ドゥーフの江戸参府に随行、長崎に戻って簿記役に昇進した。 長く出島に滞在し、遊女が娘だいを生んだ。商務員補へリット・スヒンメルGerrit Schimmel の生没年未詳、通常日記では1806年のオランダ船来着以前から名が見えるので、前年来航したものと思われる」とある。ホウセマンが商館のNo.2であり、シキンムル(スヒンメル)は恐らくホウセマンより若いのだろう。ドゥーフはこの二人に船長への警告書(武装解除に従順に従うことや宗教関係の書の持ち込み禁止、船員名簿の提出、その他の注意書きであろう)を持たせ、もし来航船がバタビア(ジャカルタ)発のオランダ船でない疑いが少しでもあったら、直ちにその事を検使たちに伝えるように、と指示した。2人は慣例に従い、ゴンゲンサマ権現様(家康)が朱印状を出した2百年前のオランダ人の正装に着替えて出発した。

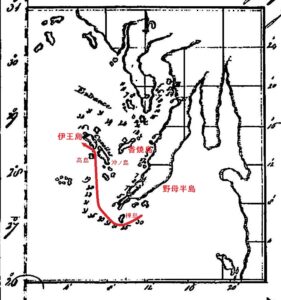

旗合団の出発 こうして出迎えの陣容が揃い、大波止を漕ぎ出た。ドゥーフによれば午後2時である。その陣容は「崎陽日録」によると次のようになっている。検使二人が乗船する役船に御役所附(役人=長崎の地役人、取締りなどの警務担当か)大木常次と村井兵太夫の船が随伴した。オランダ委員団の船に簿記役ホウセマンとシキンムル、通詞の吉雄六次郎/猪股繁次郎/植村作七郎の5人が乗り、これに御役所附野村栄次右衛門の船が随伴した。出役通詞の今村金兵衛/今村才右衛門/高田源十郎/加島喜七郎/岩瀬彌十郎/横山吉郎太が一船に乗り合わせて続き、援兵として波止場役白木理十郎の船、援船出役の通詞松村又左衛門/三島松五郎(通詞目付の筈である)の船、同じく援船見届の御役所附高尾幸大夫/船番野口勘次郎/町役野口勘十郎が一船で続いた。合計8艘、22人の陣容である。これに水主(かこ=櫓(ろ)の漕ぎ手)が各船に10名ほどと仮定すると100人近い人数が出船したことになる。8艘はいずれも屋形があり、オランダ委員団の船にはオランダ国旗を掲げ、三色旗の3色の幕が屋形を飾っている。検使の二人はとんきょ帽と呼ばれる時代劇でお馴染みの陣笠、通詞団は羽織袴、奉行所役人も所定の正装であるから、さぞかし壮観であったろう。

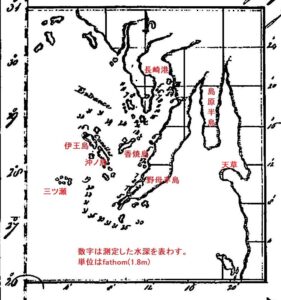

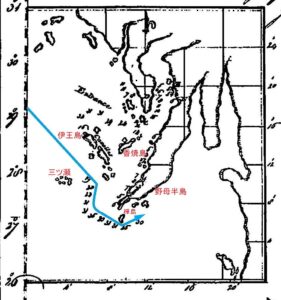

迷走するフェートン号 この日の正午、フェートン号は小瀬戸遠見番所の真西32kmの位置にいた。ペリュー艦長の報告書によれば、マウント・ヴァーノン号から入手した手書きの地図は極めて正確であったという。ペリュー艦長は緯度32度47分/48分で東進し五島と長崎の中間辺りで進路を南へ取った。正午の位置は緯度32度40分東経129度30分である。ここで問題が起こった。長崎港は東に見える筈なのに緑の陸地が連なるだけで、港らしいものは全く発見出来ない。ペリューは「この地域になじみのない船舶にとっての主たる困難は、オランダ人がカヴァレス(Cavalles)島と呼んでいる島(伊王島)が、(本島の)海岸に非常に接近していることから難しくなっているところの、入口を発見する困難性である(宮地正人訳)」と書いている。

長崎港は女神/神崎間でわずか500メートルの入り口しかない。しかもその外には香焼島伊王島中之島が連なり、完璧にこの狭い入り口を塞いでいる。(伊能忠敬石崎融資の地図参照) 外海からは緑色の陸地が連なっているようにしか見えなかったろう。当時人工的なランドマークが何もない状態で、この入り口を見つけるのは至難の業であった。だから手書きの地図には、長崎港へのエントリーポイントが書いてある。それによると伊王島(Cavalles)の北を東進して小瀬戸番所のすぐ南に浮かぶ樺島、そして高鉾島の南を過ぎれば長崎港口に辿り着く。だがペリュー艦長達は当初伊王島を特定出来なかったようだ。マウント・ヴァーノン号から入手した手書き地図にストックデールが測深データを記している。

それによると三ツ瀬という岩礁(今は海釣りの名所のようだ)と端島(世界遺産軍艦島)の中間(両島の距離2km)で進路を真南に取り、野母半島の南端を通過して千々石湾に出たようだ。恐らく野母半島南端を高鉾島と勘違いし、そこを通過すれば長崎港が見えると思ったのだろう。だがそこには長崎港はなく、広い海原と島原半島に聳える雲仙岳が遥か彼方に見えたのだった。

ここで航路の間違いを悟り、引き返してようやく伊王島を特定し、その北端を廻った。ペリュー艦長の報告書にもストックデールの特別手記にも、長崎港口発見の難しさを口を揃えて書いている。ストックデールの特別手記によれば「その入口は、非常な苦心の末見付かった」そうだ。もしかしたら長崎港は見つからないのでは、とペリュー艦長の心中には不安が掠めていたかもしれない。

眼下の海辺を復行したこのフェートン号の行動は、野母遠見番所からは丸見えだった筈である。だが何の記録も残っていない。10人全員が出役して沖に出ていたか、あるいは誰かがいたとしても出役で船は出払っていて連絡の方法も無かったろう。

沖取締遠見番 フェートン号に接触 朝の一報の後、真っ先に外海に出たのは吉川次郎平と児島唯助の2人が乗る沖取締遠見番の船であった。「崎陽日録」によれば彼らはこの頃佐賀領鷹島(今の高島)のあたりまで足を伸ばしていた。長崎港口から10km、伊王島香焼島からさらに4kmの地点である。ストックデールが書いたフェートン号の日誌によれば午後は「Fresh Breeze and clear weather」、天快晴で疾風(風力8mから10.7m)、吹流しが真横になり海上では白波が現れ、しぶきが生じている。うねりも大きかった筈だ。そのうち隠密方盗賊方の船も合流して遠見をしていたら(ここの「隠密方盗賊方の船も合流」と言う描写は筆者の丹治擧直の勘違いの可能性がある。次章の[隠密方吉岡、沖取締遠見番を督促]を参照)、南7里から8里の距離に帆影が見えた。野母半島先端から戻って伊王島を目指すフェートン号である。以下、「崎陽日録」によれば、それを目指して沖取締遠見番の船の水主たちが懸命に櫓を漕ぐが戌亥の風(北西風)が激しく異国船には追い風こちらには向かい風で一向に前に進まない。『伊王島から2里3里のあたりでようやく異国船に接近できたがさらに風強くなり波も高くて近寄れない。そのうちに異国船が方角を変え風を横から受けることになった時風下の波が弱くなりこれを利して船にようやく寄れたが紅毛船(オランダ船)のようだが旗印もなく疑わしい。まず向こうから(規定通りに)書簡を出させようと色々と手真似をしてみたが出さないので怪しく思い、まずはこのことを急報(注進)しようとするが小舟なのでこの船を離れれば向こうは大船で順風を受けて走ればとても追い付かないので、注進は延期して心ならずもかの船に引かれて行くと伊王島から1里の沖で赤白青の大旗を掲げた。これを見て阿蘭陀船に間違い無しと出島のオランダ人から預かった横文字書簡を差し出しこの横文字に書き入れて戻す仕来り(しきたり)なので待つがいつまでも無いので度々催促すると返事を書くと手真似で答えるが何の動きもないのでさっきの横文字を返せと厳しく言うとその後は誰も出てこない。甚だ不審ながら船を離れると追いつくことは出来ないので注進も遅れることになるのだが仕方なくこの船にひかれ佐賀領の神の島その後四郎が島の沖まで来ると、伊王島に沖出の船々遠見していたがあまりにも返書が遅く不審だと隠密方の吉岡十左衛門が乗り出して遠見番の船に乗り付け、どう言う次第で返書が遅いのかと遠見番に聞けば上記のことを言うので一同船に同行してゆくと隠密方船が乗り付けた時に遠見番の船へ舳先が衝突し両船混乱して異国船に遅れを取った。順風が強く、かの船には少し遅れて進んだ』

この沖取締遠見番の生々しい状況描写は「崎陽日録」だけが収録しており、「通航一覧」には取り上げられていない。「崎陽日録」作者である丹治擧直の独自取材のようだ。沖取締遠見番は伊王島からさらに何里もの沖へ出て行くこと、隠密方は長崎港口の四郎が島あたりで遠見検分していることがわかる。またオランダ船よりも大きいフリゲート艦相手に悪戦苦闘する様子も詳細である。フェートン号の舷側は高く遠見番の船からは甲板の様子も見えないまま、波高い沖合で巨艦に翻弄されながら必死で食らいついていったようだ。当初、フェートン号は国旗を掲揚しないまま長崎港に接近した事実もわかる。また沖取締遠見番の役目として、真っ先に異国船に接触して出島のオランダ人から預かった横文字(オランダ語)書簡を手渡し、署名なり何らかの返事を貰うしきたり(プロトコル)なのも明らかにしている。そしてまた、この異国船が「旗印もなく疑わしい、(沖取締遠見番が)横文字書簡を出すと(来航船は)書き入れて戻す行動をしない」ので注進をしようとしたが(そうすれば異国船がずんずん長崎港へ向かって遠ざかってしまうので)諦めて異国船に追尾したと言うのだ。「尋常な紅毛船とは違う」と沖からの連絡が出来なかったことになる。検使とオランダ使節団はこの情報を結局知らないままとなる。

この沖取締遠見番の船が接近したことをフェートン号はどう見ていたか?日誌には記述はないが、ストックデールが書いた特別手記にわずかにこのことらしい記事がある。

『本艦が港(その入口は、非常な苦心の末見付かった)に近づいた時に、一隻の小舟が通り過ぎたが、挙動や手附きから推察して、我々が何であり、また誰であるかを知りたがっているようであった。然し乍ら、此点では、彼等の好奇心を満足させることに思い及ばなかった。それで、小舟を遣り過したまま 港内へ入ってしまった』というのだ。考えるに、沖取締遠見番は地役人であるが、この時どのような衣装であったか?職務柄、実用的な装いであったのか、ストックデール達フェートン号艦上の幹部はこれを来航船を出迎える任務を帯びた役人(Official)とは見ず、外国船に興味を持った漁師にしか見えなかったのだろう。ペリュー艦長等には長崎港口とオランダ船発見に注意が払われていたと思われる。書簡を受け取ったのが誰なのか、それがきちんと士官に提出されたのかは不明である。入国を禁じられた日本に船籍を偽装して入港する直前の艦上の緊張はかなりのものがあったろう。漁師風情?が差し出す文書など取るに足りないことと見捨てられたのかもしれない。

『伊王島から1里の沖で赤白青の大旗を掲げた』という事実も重要である。この時点でフェートン号は目前の島が伊王島であることを確信したのであろう。

検使、旗合、異国船へ 午後2時に大波止を出航した検使やオランダ委員団一行は長崎港口の小瀬戸まで行ったが、まだ異国船は見えなかった。そこで検使等はオランダ人を連れて標高100mの丘上にある小瀬戸遠見番所まで800mの坂道を登り、遠眼鏡を借りて望見したところまだ7里か8里も遠くである。検使がオランダ人に遠眼鏡を渡して観察させたところオランダ船かどうか確認出来ないと言う。同行した船頭にも遠眼鏡で見させたところ「荷足も深く見えますからオランダ船でしょう」と進言した。荷足とは喫水のことで、積荷があれば喫水は深く、空荷だと船は軽いので喫水も浅くなる。この船頭、実際は「荷足の深かけん、オランダ船でしょばい」と長崎弁で喋った事だろう。こうして検使オランダ委員達は丘を降り、再びそれぞれの船を沖へ出した。長崎港口の外で待ち受けることになったのである。