ドゥーフの父は船舶売買業者でアムステルダム市の評議委員会のメンバーであった。少し小柄で大きな両眼が聡明さを物語るドゥーフはFrench Schoolで学び(この時のフランス語素養がレザノフ来航時に日本を大いに助けることになる)、ある会社に就職するがその会社はほどなくナポレオン軍によるオランダ占領の影響下で破産する。ヨーロッパはナポレオンによる戦乱のただなかにあった。ドゥーフは長崎出島のバタヴィア総督府派遣員を求めていたオランダ東インド会社に応募し運よく採用される。この幸運は父の地位が大いに寄与したものと推測される。。

この当時、東インド会社は戦乱の影響や新興の海軍大国イギリスの圧迫もあり往時の勢いはなく実際には青息吐息であったのだが、『出島に2年勤務すれば、一生楽に暮らしていける』(”The Recollection of Japan” ドゥーフ自伝 英語版 前書き)ことで知られた出島への派遣要員に採用されたことはドゥーフ本人の優秀さが認められたこともあったろう。今から振り返れば、ドゥーフを採用したことは東インド会社にとっても大変な幸運であったことがわかる。1798年(寛政10年)6月7日、20歳のドゥーフは月給40ギルダーの2等商務員(Second Buyer)として雇用契約をバタビア共和国(ナポレオンによる占領で既にオランダ(家康が朱印状を与えた『阿蘭陀』は正式にはネーデルラント連邦共和国)は存在せず、フランス革命の影響下でバタビア共和国(Bataviバタフィはシーザーの「ガリア戦記」に登場するオランダ地方の民族名)が3年前の1795年に成立している。

英仏を中心にヨーロッパ全体を巻き込んだナポレオン戦争は東インド会社の植民地経営に大きな負の影響を与えていたが、その一つが交易船の確保であった。オランダ(バタビア共和国)はナポレオンフランスの友邦国であるから英国軍艦から敵国商船として拿捕される恐れがある。そのためナポレオン戦争に「ニュートラル」なデンマーク船かアメリカ船を雇い入れて運用するしかなかった。ドゥーフは幸運にも採用ひと月後の7月5日、デンマーク船でジャワに向かい、1年後の6月1日に東インド会社の東洋最大の拠点バタビア(今のジャカルタ。東洋の植民地経営を統括するバタビア政庁の所在地)に到着した。彼は即座に出島商館の書記役に任命され、たまたま長崎への出航時期に間に合ったため数日後にはアメリカ船Franklinで長崎へ向かう。これを二つ目の幸運とすれば三つ目の幸運はバタビア出航後、台湾沖で巨大な台風に遭遇しながらもわずか1か月後の7月18日(西暦 長崎年表)に長崎に入港できたことである。若きドゥーフはトントン拍子に進んだ長崎赴任に自らの運の強さとこれからの希望の日々を確信したろう。深い緑の山々に囲まれた美しいたたずまいの長崎港、初めて見る日本の人々、行き交う夥しい数の小さな船、正装した役人による入港手続き、それらすべてにこれからの日本生活への期待が膨らんだに違いない。

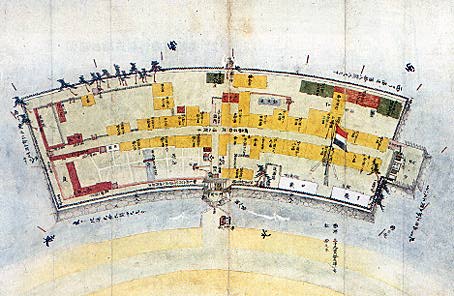

だが、面倒な入国手続きを経て翌日、わずか3,200坪の人工の小さな島「出島町」に上陸したドゥーフが見たものは大火に焼き払われた町並みだった。前年の1798年4月、大火によって「出島町」は灰燼に帰していたのである。(宮永孝『阿蘭陀商館物語』によれば、『役人詰所二棟、カピタンの家一棟、オランダ人の家十棟、土蔵三棟などを焼き尽くしたほか、検使場、消火道具置場、伊万里店、柵門、竹垣なども被害をうけ、オランダ人の避難と家財の搬出のために練塀を何か所か取り壊した。』とある。『新長崎年表 上』によれば、『出島町人に銀を貸与して家屋を建築させ九月竣成』とあるが、数か月の大工仕事であるから以前と比べるべきもない仮住まいであったのではないか)。

しかもドゥーフが着任を報告すべき商館長へイスベルト・へンミイGijsbert Hemmijは前年の大火の翌月、4月に江戸参府の帰途、掛川で客死していたのだ。商館長の職務はドゥーフと同格の商務員のレオポルド・ラスLeopold Rasが務めている有様だ。ドゥーフはこのラスの交代要員として派遣されてきたのである。他には二人の助手と医者レツキLetzke、二人の水夫がいるだけだった。しかもラスはずっと若いドゥーフから見ても職務に適正とは思えないほど出島の生活に怯えていて、商館の規律は混乱していた(後にわかることだが、ヘンミイの死に先立つ1975年から経理の記録すら放棄したままのありさまだった)。

さらにラスの話を聞いてドゥーフは愕然としたに違いない。前年の暮、商館長ヘンミイが客死して半年後、クリスマスの日に出島の正門の前で小通詞末席(通詞社会の中堅)の名村恵助が磔にされたというのだ。前年4月の商館長の死と出島大火。そして12月25日ラス等オランダ人(新教)の祝日であるクリスマスにあてつけるかのように出島門前で執行された通詞の磔刑。4月の二つの出来事はラスには恐るべき陰謀に思えたろうし、門前の磔刑は出島の住人への幕府の警告に違いなく、ラスはそれ以来ノイローゼ状態だったと想像できる。このことはバタビア(ジャカルタ)の東インド会社は把握していなかった。ヘンミイの死後、交易に訪れたEliza of New Yorkは長崎港外で座礁してジャカルタへは戻っていないため、ヘンミイ死亡のニュースや出島大火による焼失の報はバタビアに届いていなかったのだ。ドゥーフはただ長崎にてラスと交代せよ、との辞令をもって出航したに過ぎなかった。ここでドゥーフはどうしたか? 怯え切って“自分はバタビアに帰る、あとはドゥーフがなんとかやってくれ”というラス(筆者の推測)を説得して彼を出島に残したまま、乗船してきたフランクリン号でバタビアに戻ったのだ。この時ドゥーフは21歳の若者である。しかもビジネス社会で揉まれた経験もない。だが、出島の惨状を見てドゥーフはとっさに判断し、渡航してきたアメリカ船でジャカルタに戻るという決断をしたのだ。ドゥーフは東インド会社のベテラン社員ではない。採用後1か月アムステルダムの本社にいた後は1年間の航海とバタビアで船を待つ短い間に日本生活のオリエンテーションを受けた(というのは、私の推測だが)に過ぎない若者である。ここに私はドゥーフの判断能力の高さを見る。19年間の日本生活でドゥーフは様々な状況で極めて困難で過酷な事態に遭遇するが、その度功智の限りを尽くして虎口を逃れるのだが、その最初の例がこの時のバタビア即時帰国という判断だと思うのだ。

Uターンしてバタビアに戻ったドゥーフは、当初「なぜそのまま出島に留まって、混乱を収拾しなかったか?」と責められるが「わずか21歳で日本のことを全く知らない私が、14年間の日本滞在経験のある前任者(ラスのことだろう)の交代が務まるはずがない」と反論(”The Recollection of Japan” ドゥーフ自伝 英語版 35ページ)し、会社を納得させる。こうしてドゥーフは翌年日本滞在経験のあるベテランのWardenaarワルデナール、さらに3人の助手を伴って再び日本に戻り、ワルデナールがヘンミイの死後空席だった商館長に就任するのである。そしてラスに代わってドゥーフが出島のNo2(商務員)となる。ワルデナールの指揮のもと、出島のオランダ商館は正常な軌道に戻る。ドゥーフは自伝では控えめにラスの無能力を示唆している。だが、ラスにしてみれば出島の門前で旧知の通詞が磔で処刑されたのは自分への幕府の警告であることを理解していたはずだから、バタビアへの船が出航した時は地獄から逃れた思いであったに違いない。そしてその思いはドゥーフも等しく共有したに違いない。出島は長崎奉行の厳しい監視下にあり、その長崎奉行の執行を監視する目付(幕閣直属)も存在する。また、通詞を監視する通詞目付という役もある。そのことは頭では理解していただろうが、着任前に立て続けに起こったこれらの事件とラスの腑抜けたような怯えを見ると、出島での生活が黒い不気味な影に覆われたものであると感じられたことであろう。以降、ドゥーフの自伝には自分を常に監視するspyの目(それは日常接する通詞たちをも含む)が常に意識されていくことになる(ドゥーフの自伝Recollection of Japan(英語版)にspyという言葉は7回も登場する)。

では読者は思われるだろう、ヘンミイの死と同じ月の出島の大火、12月の通詞の出島門前の磔という一連の事件をなぜRasは幕府の警告と受け取ったのか? 背後の事情は何なのか?

それは薩摩の抜け荷である。幕府は長きに渡って薩摩藩の抜け荷を暴こうと試みていた。だが薩摩に隠密を潜入させよとする試みはことごとく失敗し、薩摩に運よく潜入しても捕らえられ秘かに処刑されることの繰り返しであった。ドゥーフはこれを自伝で紹介している(”The Recollection of Japan” ドゥーフ自伝 英語版 12ページ)。ドゥーフはこの自伝をオランダ帰国後、すなわち徳川幕府の監視の目がない社会に戻って執筆しているが、日本滞在中の長崎では薩摩藩への幕府の探索がことごとく失敗していることは識者の間で公然化していたことを物語る。だが幕府は薩摩の抜け荷が出島を介していることに早くから着目していた。そこでヘンミイ客死事件の前に長崎奉行手付出役として送り込んだのが24歳の俊英与力、近藤重蔵である。読者はこの名前を択捉探検家として知っているだろう、日本の歴史に名を残す人物である。彼の探索で明らかになったのは、薩摩の前藩主島津重豪(しげひで)とヘンミイのただならぬ関係であった。ヘンミイが掛川で客死した時、幕府役人が間髪を入れずその旅行李を開け、磔刑になった小通詞名村恵助がヘンミイにあてた手紙が押収されて、抜け荷の企図が暴露されたのである(『抜け荷』山脇悌二郎 125ページ以降)。Rasの日記には、ヘンミイの暗殺と出島の大火の関連の陰謀説が長崎で流布されていると書いている(『A Camel for the Shogun』Walter E. Gourlay)。ヘンミイが掛川で客死したらすぐに行李が調べられた、ということは何を意味するか?ヘンミイの一行は公然か非公然か、いずれにしろ間断ない監視下にあったことを意味する(ドゥーフの最初の江戸参府には、長崎奉行所からChief Banyo(用人か?家老の下で奉行所No.3)と3人のLower Banyoが随行したとあるが、彼らは商館長一行の旅程の一切を仕切る役目で、商館長監視が主目的とは考えにくい。とすると他に非公然の監視があったと考える方が自然だろう)。しかもヘンミイの死後、現代なら「ヘンミイが死にました」「よし、すぐに行李を押さえて証拠を押収しろ」とメールや電話で指令ができるだろうが、この当時は江戸と掛川間は飛脚便しかない。あるいは役人が早馬で江戸へ走り、指令を仰いで掛川に引き返すことになる。そうではなくて現地ですぐに行李を押収したということは、あらかじめ「ヘンミイに何かあったら、すぐに行李を押収せよ」との指示があったことを意味する。実際にヘンミイは死亡した。とすると幕府がヘンミの死を予期していたと言える。もし出島にヘンミイが戻ってしまえば、私物の検査探索は困難になる。幕府にしてみればこの道中で亡くなってくれれば勿怪の幸いだ。他殺もしくは暗殺説が首をもたげてもおかしくはない。ナポレオンの死体からヒ素が検出されたことで毒殺説がほぼ定説となっているが、興味深いことにヘンミイの死亡前の症状がヒ素中毒に非常に近いことだ。彼は嘔吐を繰り返し、同行のオランダ人医者は胃病と診断している(宮永孝『阿蘭陀商館物語)。ナポレオンも当初は胃がんと診断された。

この時に行李の中から容易ならざるものが発見された。小通詞末席名村恵助からヘンミイにあてた書簡で、「蘭船が二隻来るようですが、うち一隻は海上で仲買しましょう」というものであった。海上での仲買とは今で言う「瀬取り」である。この話を紹介している楢林雑話(1799年)によると『内一艘は海中にて仲買せんとの約束の文なり、其罪を以て十二月二十三日(寛政十年 )恵介は長崎にて傑罪に処せらる』とのことだ(宮永孝『阿蘭陀商館物語』から引用)。この時、薩摩藩に仕えている堀門十郎という侍も抜け荷の嫌疑で捜索されたが、逃亡して行方が分からない。薩摩藩が匿っているとの噂だったそうだ。実はヘンミイの長崎への帰途、江戸を出たあたりで島津重豪公自らが病気見舞いにお忍びでヘンミイを訪ねているのだ。この時通訳をしたのがくだんの堀門十郎で、長崎の通詞は立ち会っていない(これはRasの日記から。宮永孝『阿蘭陀商館物語』による)。その堀を捜索していたのだから、島津重豪公も絡んだ抜け荷工作としての状況証拠は固いのではないか。

地図を見てほしい。日付はフェートン号が長崎港に現れる前の航跡である。長崎よりは薩摩が日本に北上する船舶にずっと近いことが分かる。しかも甑島(天草の南)から種子島、奄美諸島、琉球(今の沖縄)まではすべて薩摩の支配下にある。財政難に喘いでいた薩摩藩にとっては抜け荷をするなというのが無理なほど、好条件に恵まれている。実際、オランダの傭船となったアメリカ人船長スチュワートは薩摩の品々を持って、長崎へ現れているのだ。

島津重豪とヘンミイ、名村恵助、スチュワートについては後程の章で扱うが、幕府にとっては抜け荷はなぜそれほどの大罪なのか、について簡単に触れておこう。徳川幕府の統治は、厳密な法治主義である。その法治の源は神君家康公の教え、すなわち祖法に基づく。そして判例主義である。長崎奉行は重大な罪の過料は必ず幕閣中枢(老中)の裁断を仰いだ。高等職であっても勝手気ままなことは許されない。テレビや映画の時代劇はその理解が全く出鱈目である。では家康の祖法とは何か?キリスト教国の中で、唯一オランダにだけ交易権を与えた(御朱印状の発行)ことである。その交易は長崎の出島に限られる。そして長崎会所を通じた厳格な手続きがあり、その埒外の交易は「抜け荷」として極刑をもって厳しく取り締まる、というものである。

だから、オランダ商館長、通詞たち、それを取り締まる長崎奉行所さえ厳しい監視下に置かれた。それが風光明媚でオランダ渡りの品々や風習が身近に溢れているエキゾチックな長崎が持つ、もう一つの顔であった。

次章 10 マラッカ へ(右をクリック) https://shugeki.phaetonmuseum.com/マラッカ/